Quel partage voulons-nous pour notre eau commune ? Pistes pour une Sécurité Sociale de l'Eau

Le texte ci-dessous est issu de deux ateliers sur la question de la gestion de l’eau animés par Réseau Salariat, en 2022 à Penne, et en 2024 à Lescar Pau. Il s’inscrit dans son « projet de mise en sécurité sociale de productions (et services) comme l’alimentation, le logement, l’eau, l’énergie, la culture… 1 »en commun de production, et commun territorial.

*Il est soumis ici aux citoyens intéressés à finaliser une telle proposition pour l’eau , en s’inspirant du questionnement proposé dans " Régime Général: pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation" (2]. : Qui travaille (l’eau ) et dans quelles conditions ?; qui possède les outils, les installations, les réserves, les sols et l’eau ?; qui décide, qui gouverne ? ; qui finance et à qui cela profite-t-il ?*

A - Etat des lieux :

On se référera aux très nombreux travaux de nombre d’organisations de recherche, de syndicats, d’associations d’usagers, de collectifs de lutte contre la privatisation de l’eau, sans pouvoir tous les citer [3] !

1 - Le grand cycle de l’eau

De quoi parlons nous et d’où parlons nous ?

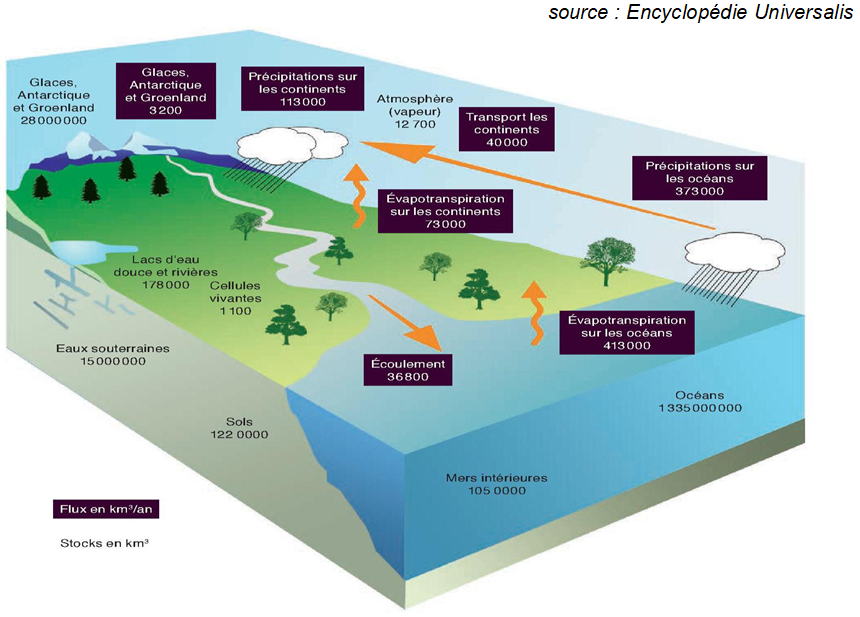

Quelques ordres de grandeurs pour nous situer : la surface de la « planète bleue » est constituée à 70% d’eau soit 1,4 milliard de km3. L’eau salée des océans en constitue presque 97%, et l’eau douce environ 2,5% (dont 2% en glaces et 0,4% en eaux souterraines …). Les eaux de surface telles que les lacs, les étangs, les rivières et les réservoirs sont 0,02% de toute l’eau douce. [4] L’évaporation des océans et des continents ( 413 et 73 teraTonnes/an respectivement) retombe en pluie à 78% sur les océans et 22% les continents… 20% des précipitations rejoignent les rivières, 9% des pluies s’infiltrent dans les nappes.

2 - La consommation de l’eau et ses usages.*

Vitale, l’eau est partout, nous en sommes constitué à environ en moyenne de 66% et sans eau nous ne pouvons vivre plus de trois jours. Elle est « insubstituable ».

Sur la période où la population du globe a doublée, la consommation d’eau est passée de 1 à 6. [5]

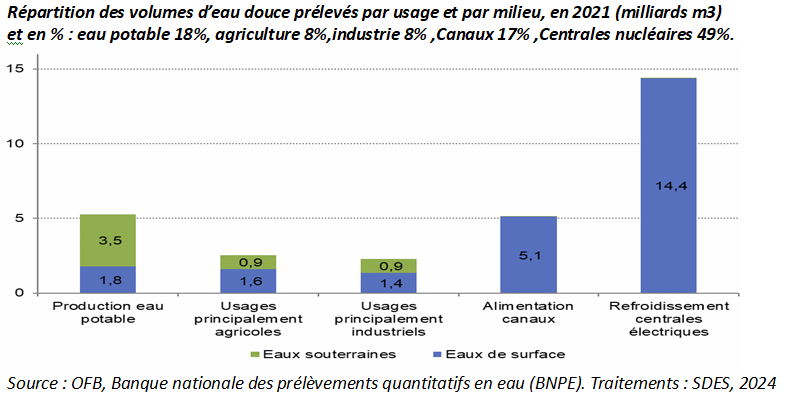

En France, l’agriculture représente 58 % de la consommation totale d’eau, devant l’eau potable (26 %), le refroidissement des centrales nucléaires (12 %) et les usages industriels (4 %) (données pour la période 2010-2020) [5a].

En terme d’usage, (les prélèvements d’eau bruts), selon l’Office Français de la Biodiversité, en 2021, plus de 80 % du volume d’eau douce prélevée sont puisés dans les eaux de surface (rivières, lacs, canaux, retenues, etc.), compte tenu des quantités nécessaires au refroidissement des centrales électriques et à l’alimentation des canaux. En faisant abstraction de ces deux usages, les prélèvements d’eau douce mobilisent globalement autant les eaux souterraines que les eaux superficielles de surface.

*L’eau consommée : partie de l’eau prélevée non restituée aux milieux aquatiques ( = prélèvements nets).

3 - le petit cycle de l’eau

De la ressource au robinet puis au milieu naturel, le petit cycle de l’eau est le captage de l’eau à partir de puits, nappes phréatiques (parfois fossiles), retenues, rivières…, puis sa potabilisation, sa distribution en eau potable (EP) et la collecte et l’épuration des eaux usées (EU), leur rejet dans le milieu, enfin la collecte séparée des eaux de pluies.

La ressource d’eau douce est gérée par une multiplicité d’acteurs en responsabilité d’où la complexité que cela génère pour les coordonner. L’ambition commune de cogérer l’eau doit les fédérer et ainsi sortir de fonctionnements trop souvent sectorisés et spécialisés. Ces savoirs et savoir-faire de terrain sont à mutualiser impérieusement, l’occasion de donner le pouvoir de décision aux travailleur-se-s de l’eau autant qu’aux usagers ?

4 - Les petits cycles de l’eau*

Entre le grand et le petit cycle de l’eau, autrement dit entre le mécanisme planétaire de l’eau et celui plus commun pour les humains de leur propre gestion de l’eau se trouve les petits cycles de l’eau. Intuitivement ressenti puis étudiés depuis plus de vingt à l’international, il s’agit des mécanismes d’évapotranspirations des milieux naturels locaux (terres, végétations) en ajoutant les effets des transformations humaines (infrastructures). Ces petits cycles de l’eau constituent l’ensemble des micros-climat qui, dégradés peu à peu par les humains ne peuvent plus jouer leurs rôles de régulateurs de maintien de l’eau localement. Ce travail de régénération est une opportunité pour chaque habitant-e-s de se réapproprier le terrain concrètement et politiquement. C’est aussi une nécessité pour sa sécurité et l’occasion d’agir à moindre coup sur chaque goutte d’eau qui tombe localement afin de la ralentir et la conserver.

*Référence : « Climat et petits cycles de l’eau » aux éditions Yves Michel

B - L’eau, bien commun ?

1 - Le droit à l’eau

Simone Weil la philosophe, nous dit que le « droit » est constitué en fait d’une somme d’obligations : le droit est pour les autres que moi, le droit des autres m’oblige…

Le droit à l’eau a été institué par l’ONU en 2006, et présenté comme une victoire de l’humanité, avant de se concrétiser comme l’interdiction théorique de couper l’eau en cas d’impayé (encore faut-il avoir l’eau) , et le droit (pour les firmes) de la facturer « à un prix abordable »…

L’eau trouve par ailleurs sa place dans de nombreux accords internationaux validés par l’OMC, sous l’influence de puissants lobbies convaincus de l’utilité de la marchandisation de l’eau, dont un ex-président du FMI7, partisan des partenariats public-privé.

Ricardo Petrella, parmi d’autres défenseurs historiques de notre Eau Commune, nous alerte sur le fait que depuis la COP 15 (copenhague 2009), ces institutions financières, en organisant la monétarisation des communs naturels, et en particulier l’eau, les décrètent appropriables [8].

2 - Le droit de l’eau?

Certains défendent l’eau en tant que telle et lui revendiquent des droits juridiques. Cette personnalité juridique a été reconnue par la Nouvelle-Zélande, pour le fleuve Whanganui (2017). Dans la Drôme et l’Isère, les parlements de l’eau réservent un siège à la rivière. Ici encore, ce droit nous oblige…

3 - L’eau Commune, notre obligation politique

Prix Nobel d’économie en 2009 " pour avoir démontré comment les biens communs peuvent être efficacement gérés par des associations d’usagers “, Elinor Ostrom démontre aussi, à contrario que « .. la privatisation au profit d’un groupe restreint est source de rentes et donc d’inefficacité économique et d’injustice sociale”(JM Daniel 2009) .

Laval et Gardot 6 interrogent la notion de« bien » pour désigner les communs. par définition inappropriables, en concluant qu’ils sont une obligation politique. Ainsi, pour notre eau, commun naturel qui plus est, nous citoyen-nes, usagères, consommatrices de l’eau, nous sommes obligé-es, non seulement pour son économie, pour sa sauvegarde en qualité, mais aussi pour participer à la gestion de son service et pour son partage entre les différents usages. Et pour combattre sa financiarisation…

Des centaines de coalitions se sont formées au cours de l’histoire, pour des résistances, des guerres de l’eau, des combats juridiques 8a, etc… Ces mobilisations ne peuvent trouver les forces nécessaires qu’en se regroupant. Dans cet esprit, nous nous proposons de contribuer, de façon participative et démocratique, à mobiliser les citoyens à être acteur de ce juste partage de l’eau, et à développer des pratiques qui maîtrisent les usages pour assurer la survie de l’humain et de la biosphère.

C - L’eau demain :

1 - S’adapter au changement climatique ou le freiner ?

“+4°c, il faut s’y préparer” entend-on dire chez nos gouvernants pourtant chargés d’abord de l’atténuer (rappel de la limite signée de 1,5 degré à la Cop 21 à Paris). Le contrat n’est pas respecté ! Il s’agit d’un réchauffement du climat, avec ses conséquences catastrophiques déjà perceptibles par le déséquilibre des systèmes bioclimatiques (cf. météorologues du CNRS le 6/11/24). Il n’est pas acceptable de le laisser filer en croyant pouvoir s’y adapter à un niveau donné qui sera plus vite dépassé alors. D’autant que les changements dûs au réchauffement sont plus accentués encore dans l’hémisphère sud, et plus généralement dans les pays moins développés, non responsables de ce réchauffement.

Avec le réchauffement climatique, nous observons une perturbation du grand cycle de l’eau. Charlène Descollonges, hydrologue engagée pour préserver l’eau et l’ensemble du vivant, nous alerte sur la notion trompeuse de cycle qui sous-entend l’équilibre. Celui-ci n’en est plus un, déséquilibré qu’il est par l’intervention humaine et le réchauffement. Une évaporation plus intense, tant sur les océans que les continents, qui en représenteraient 30% avec l’évapotranspiration, des masses d’eau plus importantes donnant des pluies diluviennes voire catastrophiques, tombants sur des sols plus secs de paysages de plus en plus dénudés, incapables de stocker de telles masses (et de plus imperméabilisés par le bétonnage toujours croissant). Par effet cumulatif avec la disparition des haies et bocages, nous assistons à une accélération de l’érosion des sols, l’eau emportant tout sur son passage pour rejoindre et polluer les cours d’eau et la mer. Et le déficit d’eau verte pour les sols contribue à leur perte de fertilité, de biodiversité intrinsèque. (Emma Haziza, institut Mayane).

2 - Une eau disponible plus rare.

Pour exemple, le bassin versant de l’Aude (11) bénéficiait d’un excédent de 50mm en 1990 (apports - usages), il est aujourd’hui déficitaire de 100mm. [9] Trop peu est fait pour anticiper cette pénurie, et ses conséquences graves pour la vie, faute d’information/formation/éducation, toutes et tous étant pourtant concerné-es, par nos habitudes, nos usages.

Selon la Cour des Comptes (2023) “La réduction des prélèvements apparaît comme l’unique solution à même de résoudre à court terme le problème fondamental du déséquilibre entre la disponibilité de la ressource et le niveau de ces prélèvements”. Et voir ici la présentation des métérologues du CNRS

3 - Une eau de moins bonne qualité

Cette pénurie d’eau s’ajoute aux pollutions de l’eau : pollution des riverains sur des cours d’eau révélée par Tervid’hom (association environnementale qui organise et fédère depuis un an bientôt des actions de ramassage de déchets sur les bords du gave d’Oloron. ), pollutions par les engrais et traitements phytosanitaires et leurs dérivés ( ), pollutions industrielles, pollution par les microplastiques … , tous ces polluants qui se trouvent plus concentrés quand les volumes d’eau se réduisent. Cette rareté de l’eau annoncée et sa pollution constatée n’est-elle l’annonce d’une juteuse source de profits pour ceux qui visent sa financiarisation ?

4 - Quels arbitrages possibles des usages de l’eau ?

Dans ce contexte, l’arbitrage entre nos différents usages de l’eau est critique aujourd’hui. Nous avons pu constater sur les récentes années la réduction forte des débits de nos principaux fleuves, la Loire, la Garonne en particulier, … Comment demain refroidir nos centrales nucléaires (Bugey, Villeneuve d’Agen, Tricastin…) et comment peut-on imaginer de futurs EPR ?

La socialisation de l’eau est une urgence.

D - La gestion du service de l’eau : publique ou privée

En France comme en Europe, le service de l’eau est payant et géré comme une activité industrielle et commerciale par un EPIC (Établissement Public Industriel et Commercial d’une commune, communauté ou syndicat de communes).

Cette gestion des services de l’eau potable aux usagers s’est mise en place progressivement, à l’origine par une régie directe, (le modèle français comme celui de la plupart des pays européens). Mais déjà sous Napoleon III, la CGE (Compagnie générale des Eaux devenue Véolia) a été constituée par des entrepreneurs privés.

Aujourd’hui La régie directe est interdite par les règlements de la Commission européenne. Les communes doivent constituer soit une régie autonome, qu’ils président, ou encore une régie publique à personnalité morale ; soit déléguer à une société d’économie mixte SEM ou une Société Publique Locale (SPL) dont ils sont actionnaires, soit enfin déléguer à une société commerciale à qui elle confie le service en affermage ou en concession.

C’est la Délégation du service public au privé (DSP) . Elle peut être mise en place tant pour la production de l’eau que pour sa potabilisation et épuration. Dans ce cas, le choix de l’entreprise se fait par appel d’offres. Il se réduit à choisir entre les trois holding privés [10] qui se répartissent les terrains, exploitent nos réseaux pour facturer l’usager et rémunérer leurs actionnaires.

La gestion par Délégation du Service Public représente en France près de 60% des usagers pour la distribution de l’eau, et 40% pour les eaux usées. Les régies publiques communales ou intercommunales (70% des communes) assurent le reste. Le service des DSP est facturé en moyenne 20% plus cher que celui des régies [10a].

E - L’injuste facture de l’eau

1 - Du « pollueur = payeur » au « pollué = payeur »

La pollution de l’eau dans le grand cycle de l’eau, c’est celle des sols, qui fournissent entre 65 et 80% (selon les références) de l’eau potable en France, et celle des rivières: par l’excès d’azote, les pesticides (et leurs dérivés) utilisés en cultures céréalières, et aussi par les effluents d’élevage et de nos villes…, les déchets plastiques qui se retrouvent dans les cours d’eau, et celle des matériaux des conduites d’eau elles mêmes réalisées en plastique dans les rénovations pour réduire les fuites. [10b] et [11] A noter que la pollution par le système de production agricole (et son système économique), dure depuis longtemps, et n’est pas de la seule responsabilité des cultivateurs en place aujourd’hui,…

Face à cette situation, c’est une politique de soins palliatifs qui domine largement : voir la conférence gesticulée d’Aurel [12] et les travaux d’A. Roussary, Sociologue [13] C’est un paradoxe : on surveille une qualité potable de l’eau au robinet, en absence de la prévention de la qualité de l’eau “à la source”, quand il faudrait par exemple instituer une agriculture bio sur les zones de captage et au delà… Les aides sont injustement réparties selon les types d’agriculteurs, leurs pratiques : d’une part celles de la Politique Agricole Commune (PAC) concernant la lutte contre l’excès d’azote par les mesures agro-environnementales, d’autre part celles des agences de l’eau contre les pesticides et le changement des conduites plastiques, et rien pour les agriculteurs engagés en Agriculture Biologique…

2 - Au robinet, un prix du m3 de l’eau tout aussi injuste

Il est lié au contexte local, défini pour une commune ou une intercommunalité, sans mutualisation au delà. Il est généralement dégressif du fait du poids de l’abonnement qui s’impose à tous dans le tarif : ainsi, un abonnement Eau Potable et Eaux Usées de 100€, rend deux fois plus cher le m3 pour un usager économe (20m3) que pour un usager dépensier ( >200m3).

3 - L’état se sert sur la trésorerie des agences de l’eau

Le principe de la gestion de l’eau par les communes est « L’eau paie l’eau ». Ce sont nos factures et elles seules qui financent ce service de l’eau, et le budget communal de l’eau ne peut rien financer d’autre. Mais qu’en est-il réellement ? 17% de la facture sont constitués de taxes payés à l’état : 7%TVA et 10% à l’Agence de l’eau [14] . Et au niveau national, ces taxes payées aux Agences de l’eau pèsent à 86% sur les ménages, 10% sur les industriels et 4% sur les agriculteurs. Ajoutons à cela que les Agences de l’eau financent l’O.F.B., l’Office Français de la Biodiversité, l’Office National de la forêt, l’Office National de la Chasse, et depuis peu les MAE mesures Agro-Environnementales, et aide encore au financement des 2000 bassines en cours de réalisation ou en projet, …

4 - Les holding internationales

Concernant les pratiques de ces holding (Suez–Veolia [11], et Saur racheté par EQT infrastructure un fonds de pension suite à une LBO), nous renvoyons ici aux nombreux collectifs (Eau secours, Eau Bien Commun, …) et aux élu-es des opérateurs publics réuni-es dans la FEP (france-eaupublique.fr…) qui les dénoncent depuis des dizaines d’années…

La liste est longue de ces pratiques : pour emporter les délégations les plus profitables, les holding font des offres alléchantes aux grosses communes, et récupèrent leur marge sur les petites communes (selon rapport de la Cour des comptes de 2012). Elles se voient déléguer également la facturation de l’eau aux usagers, avec une évolution contractuelle du tarif années après années selon des formules aux critères quasi incontrôlables. Elles facturent des travaux qui tardent à venir, voire ne les réalisent pas, bloquant l’éventuelle remise en concurrence du contrat. Stratégiquement, ces holding visent le développement de technologies de traitement et ou filtration contre la dépollution des eaux brutes, (voire le dessalement de l’eau de mer etc.), plutôt que les actions pourtant moins coûteuses visant la prévention de la qualité de ces eaux brutes, enjeux de luttes citoyennes… Elles confient les travaux que la collectivité engage pour l’entretien des réseaux ou les nouveaux investissements (selon le type de délégation affermage ou concession) principalement à leurs filiales. Pour une petite commune qui a délégué sa gestion, cet abonnement est intégralement empoché par la holding, pourtant en gestion mixte avec la communauté de commune, alors que les installations sont la propriété de cette collectivité, qui assure l’investissement et en dernier ressort la responsabilité de l’entretien.

Après avoir déplacé les compteurs des usagers sous la rue, Suez leur propose de les assurer contre les fuites, auprès d’une de ses sociétés filiales, alors que chacun l’est déjà par l’assurance logement obligatoire…

Dernièrement, (cf. Médiapart du 18/1/25) Véolia se voit accusé de dissimulation de pollutions accidentelles, de non transmission de résultat de contrôles de l’eau non conforme, de la mise en danger de ses salariés, … faits dénoncés récemment par un lanceur d’alerte, que la holding s’est empressée de licencier etc.

Elles versent des dividendes par le profit qu’elles tirent de cette facturation de l’eau du robinet. Cerise sur le gâteau, les taxes à l’Agence de l’eau leur financent la promotion à l’international de ce qu’elles appellent le « modèle français », le leur, pour leur implantation dans de nouveaux pays (loi Oudin-Santini).

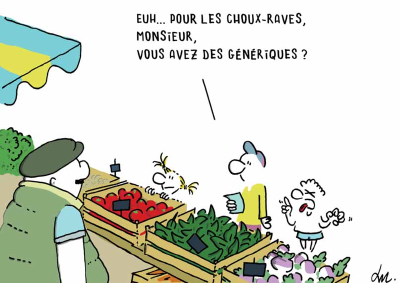

5- Un tarif social de l’eau ?

En cas d’impayé, des délégataires privés se permettent encore de couper l’eau, ce qui est interdit (loi Brotte depuis 2013), ou de réduire le débit, ce qui est contre la jurisprudence. Pour les usagers en difficulté, pour régler leur impayé (en moyenne 370€, mais 730€ avec les frais et pénalités)* le recours au Fond de solidarité Logement est proposé, mais il n’assure pas d’une prise en charge, et certains départements accordent l’aide du FSL à la condition que le demandeur reçoive la prime d’activité. Il faudra payer la facture pourtant bien plus injuste pour les petits consommateurs que les gros, et attendue toujours plus élevée… ? Est-ce cela vouloir faire la preuve de la responsabilité du citoyen vis à vis de notre eau commune ? Nos élus se sont-ils tous ralliés au principe de la responsabilisation de chacun-e par la facturation de notre eau commune quoi qu’il en coûte ? On est surpris de recevoir un document flatteur de notre délégataire, Suez, qui se propose d’aider les nécessiteux à payer leur facture…sans offrir une quelconque solution pérenne à l’insolvabilité des usagers concernés…

*cf. la plateforme des plaintes pour coupures d’eau de la Coordination Eau Ile de France et de la Fondation France Liberté .Marie TSANGA TABI Février 2018

F - Les travailleur-se-s de l’eau invisibilisés ?

Les métiers de l’eau sont nombreux et variés, dans les entreprises de travaux, les sociétés de gestion, les centres de recherche, les administrations, les agences, les sociétés de conseils, les syndicats de communes, les observatoires de l’eau, l’agence de santé publique… tout comme les qualifications qui concernent (entre autres) la santé (dt eaux de baignade), l’environnement sur la qualité des eaux, la planification de l’eau et des milieux aquatiques, la pêche et l' aquaculture en eau douce, les aides et redevances, les services publics de l’eau et de l’assainissement, la réglementation des usages de l’eau, la police de l’eau et de la nature, la protection et la préservation du milieu marin, les Installations classées pour la protection de l’environnement, l' hydrométrie et la prévision des crues, l’évaluation et la gestion des risques d’inondation…

Ces travailleur-ses salarié-es (ou indépendant-es, de plus en plus), spécialistes, expert-es, conseiller-es, formant un ensemble expérimenté sur toutes ces questions, sont-ils vraiment associé-es à la gouvernance de l’eau ? Témoins ces employés d’une holding du service de l’eau qui relèvent les compteurs : cette société internationale qui a décidé de sortir les compteurs, propriété des usagers, dans la rue, et qui y installe des appareils de relevage à distance type « linky », pour se passer de la présence de ces travailleurs qualifiés sur le terrain. D’autres gestionnaires préfèrent confier ce métier à la Poste, pour des employés à tout faire mais sans la formation requise !

Il faut ici souligner un point fort du statut des salarié-es de la gestion du service public eau dans les collectivités qui en ont la charge. Que les élus choisissent (au gré de leurs mandats) de déléguer ce service public à une régie publique, ou à une holding internationale, le ou la salarié-e peut rester en poste et ainsi changer d’employeur sans changer de statut. Il-elle garde son contrat de travail (avec pour partie ses acquis…). Sur cette base, en 2020, la CGT revendique la généralisation d’un tel statut, un statut unique pour tous les salarié-es en France. Au delà, la CGT 74 revendique un Nouveau Statut du Travail Salarié , avec des droits garantis attachés à la personne, un statut adossé à une Sécurité Sociale Professionnelle, permettant un droit à un salaire à vie dès la majorité, la progression assurée de ses droits… Il s’agit de libérer les travailleur-ses de la tutelle patronale sur tous les aspects de la vie !

L’échec fréquent des actions menées par les collectifs-eau pour convaincre les élu-es de passer le service de la gestion de l’eau en régie publique ne vient-il pas en partie du fait qu’ils-elles n’ont pas assez associé les travailleurs-ses des nombreux métiers de l’eau, seuls vrai-es connaisseur-ses des pratiques, des technologies et des limites, des enjeux, des rapports de force.. ?

G - Gestion publique ou privée : quelle alternative ?

1 - Une gestion publique toujours en suspens.

Des communes ont œuvré pour une gestion plus sociale de l’eau. En particulier, le retour en gestion publique a permis des avancées sociales :

- des m3 gratuits (10 m3 pour le bassin rennais depuis 2015 et pour Est Ensemble, depuis 2024, 15m3 à la métropole de Montpellier depuis 2023) pour chaque compteur avec un prix/m3 progressif au delà.

- des tarifs qui s’ajustent au type d’usage : service public, industriel, agriculteur, artisan…

- des abonnements réduit pour les résidents, mais plus élevé pour les résidences secondaires,

- un chèque eau pour les plus faibles revenus,

- des fontaines d’eau potable pour les SDF…

Certes, la gestion en Régie publique serait au moins en progression dans les grandes villes. Mais le transfert de la compétence Eau des communes aux communautés de communes, en éloignant les centre de la décision de leur contrôle citoyen, facilite la délégation du service aux holdings, une privatisation rampante de notre eau commune … Et le statut de la régie publique reste une solution précaire : sa pérennité dépend des majorités électorales ; ainsi qu’adviendra-t-il de la régie de Paris ou de celle de Lyon, Montpellier, Grenoble Marseille, si la majorité actuelle acquise de haute lutte tombe en 2026 ? Au delà de la gestion commerciale et communale, sans cesse menacée d’être « confiée » aux holdings privées avides de dividendes, quelles propositions sont apparues comme alternative dans la durée ?

2 - Pour une gestion coopérative de l’eau

La FGSCOP (Fédération générale des Scop) et la FNCUMA (coopératives d’utilisation du matériel agricole) mettaient en débat en 2013 le recours à la SCIC [15] pour la gestion de l’eau, suite aux travaux de recherche de J. Huet (CG_Scop Occitanie).

En droit français, une Scic est une coopérative de production. Son sociétariat associe obligatoirement autour d’un projet des acteurs salariés, des acteurs bénéficiaires (clients, usagers, riverains, fournisseurs…) et des contributeurs (associations, collectivités, sociétés, bénévoles, etc.) pour produire des biens ou des services d’intérêt collectif au profit d’un territoire ou d’une filière d’activités.

« Ce statut a le mérite…de décloisonner par son multi sociétariat les rapports établis jusqu’à présent, il fait bouger les lignes classiques et historiques : privé-public, salarié-client, producteur-utilisateur. Il a le mérite d’impliquer et de responsabiliser toutes les parties prenantes dans un projet collectif. C’est bien ce qui fait la différence de ce statut par rapport aux autres statuts coopératifs [16]».

Marc Laimé [17], Jean-Luc Touly [18], de la défense de la gestion publique participent à la réflexion (cf Actes). Benoît Borritz en fait l’éloge en 2015 : Vers une gestion coopérative de l’eau) . « Les rapports de coopération sont supérieurs aux rapports marchands et les seuls capables d’apporter des solutions à la crise sociale et écologique que nous connaissons….la nécessité de construire des règles de gestion associant différentes parties prenantes ». Il voit dans la SCIC une troisième voie qui « internalise le conflit, au sens de différence de point de vue, existant entre ces différentes parties. Il n’y a plus un « maître » mais des « maîtres ». C’est une construction très différente de la gestion directe et de la gestion déléguée classique. » L’idée est donc de pratiquer une « délégation coopérative de service public » : au lieu de confier la gestion de l’eau à une société privée, une SCIC associant au minimum la collectivité locale, les usager-es et les salarié-es serait en charge de celle-ci. On ne peut qu’approuver un tel schéma qui s’inscrit dans une logique de passage « du public au commun » [2]). ».

Une SCIC pour la gestion de l’eau pourrait assumer contractuellement cette fonction, par délégation du service public et sur la durée de 20 ans (ou plus selon avis du contrôle public). Il s’agirait de répondre à l’appel d’offre d’une communauté ou syndicat de commune pour la gestion de l’eau avec comme « sociétaires » : • les salarié-es porteurs des savoir-faire et connaissances de l’eau et ses enjeux, • les communes, propriétaires des investissements et apportant ainsi ce patrimoine en tant que « capital», • les différents types d’usagers représentés à proportion, • des producteurs du territoire dont les pratiques impactent la qualité de l’eau… Cela semble aussi solide que les arguments d’une régie publique, ou une SPL (Cf. Rennes)…et plus crédible que ceux des holdings spécialisées. Mais selon les experts engagés dans ce sens, il faudrait faire évoluer la législation pour rendre acceptable une telle candidature aux appels d’offres de nos élus…

3 - La Société Coopérative d’Intérêt Collectif, pour la qualité de l’eau.

Ces conclusions de Jean Huet rejoignent celle d’Aurélie Roussary et al (cf13) qui recommandent dans les mêmes années 2010 ce type de structure de coopération impliquant économiquement tous les acteurs pour s’engager dans la prévention de la qualité de l’eau plutôt que d’en rester aux soins palliatifs. Des SCIC pour la prévention de la qualité de l’eau se sont effectivement mise en place : • Rhizobiome dans le Tarn pour la conservation du patrimoine naturel en général, des sols et de l’eau des zones humides en particulier, • « Terres de sources, » à Rennes, pour un nouveau modèle agricole, mais sans la gestion de l’eau elle même. Elles visent à regrouper les partenaires de l’écosystème : producteurs, transformateurs , collectivités territoriales, associations et financeurs.

« Le rôle principal de la SCIC rennaise est de labelliser les fermes Terres de Sources et d’assurer des débouchés rémunérateurs à leur produits : cantines ou restaurations collectives, transformateurs, magasins spécialisés, restaurants, détaillants ou surfaces alimentaires généralistes. » [19*]* « Parce que la reconquête de l’eau et de l’environnement est l’affaire de tous, cette société compte à sa création 105 associés, répartis dans 6 collèges, à savoir : les producteurs, les transformateurs, les collectivités, les associations de consommateurs ou de protection de l’environnement, les salariés et les partenaires financiers. Cette gouvernance garantit la pluralité des visions et la volonté de construire ensemble un nouveau modèle agricole et alimentaire, sortant ainsi des confrontations corporatistes habituelles. »*

H - L’eau au Régime général

Pour reprendre et compléter les conquis des citoyens (gratuité & tarif progressif à Rennes…), la proposition de la gestion globale de l’eau par une entreprise pluri-acteurs type SCIC de la fédération occitane des Scop (J.Huet), une proposition similaire soutenue par ailleurs pour la prévention de la qualité (A. Roussary et al….), et « déjà là » par l’existence de la SCIC bretonne « Terre de sources », et la proposition de la CGT 74 (Y. Perez) d’une Sécurité Sociale Professionnelle, avançons une alternative non capitaliste à l’actuelle gestion de l’eau, injuste, dispendieuse et palliative pour sa qualité. Nous proposons d’intégrer l’eau, ses usages et ses métiers, facteurs déterminants de notre santé et de notre survie, dans un dispositif économique complet s’inspirant du Régime Général de la Sécurité sociale.

1 - Une Sécurité Sociale de l’Eau construite en « Commun territorial ».

La sécurité sociale correspond bien à la gestion des communs dans le sens qu’elle vise en effet à être cogérée par les travailleurs et les usagers, « aux niveaux micro, méso et macro », c’est un système obligatoire à instituer. Sans oublier de constituer à terme une coordination internationale (cf. intervention de Hervé Defalvard in reseau-salariat.info).

Nous proposons un tel dispositif pour démocratiser et territorialiser la gestion et la qualité de notre Eau, commun naturel et vital:

- Une cotisation Eau issue d’un prélèvement sur la valeur ajoutée de toutes les entreprises. Cela peut être dans un premier temps une augmentation de la « cotisation » de nos employeurs à l’actuel régime général, alimentant

- Une Caisse de Sécurité Sociale de l’Eau constituée par la fédération des caisses communales ou communautés de communes, départementales, et régionales, ces dernières se substituant pour partie aux Agences régionales de l’eau,

- Une facturation communale de l’eau avec une mutualisation entre territoires au niveau le plus large.

- La gouvernance est partagée, associant les usagers, les salariés des métiers de l’eau et les élus,

- avec - à débattre - une majorité absolue au collège des salariés des différents secteurs.

- Une facture intégrant la gratuité de l’eau vitale : 15 M3 ou plus à débattre, garantis (selon le nombre d’usagers par compteur et selon le type d’usager … )

- avec un tarif progressif au delà.

- Un conventionnement des entreprises du secteur de l’eau… Extrait de l’expérience sur la rivière Drôme (PDF) En quoi les dispositifs territoriaux de la gestion de l’eau peuvent-ils être efficaces . Une conclusion intermédiaire au projet en 2014 :

À partir de l’analyse du cas de la gestion de la rivière Drôme sur les trois dernières décennies, il est possible de tirer deux enseignements généraux, l’un sur la territorialisation de la politique de l’eau et l’autre sur son efficacité. L’intérêt de la territorialisation de la politique de l’eau ne réside pas seulement dans le changement d’échelle de gouvernance ou dans l’adaptation des objectifs et programmes d’action aux spécificités locales (dimension territorialisée). Il repose également sur le renforcement de l’appropriation de l’espace par les différentes parties- prenantes ainsi que sur le couplage des champs d’action de la gestion de l’eau et du développement territorial (dimension territorialisante). Les gestionnaires de l’eau peuvent ainsi trouver dans cette double dimension territoriale des contrats de rivière et des SAGE de nouveaux ressorts d’action stratégique afin de préserver les ressources et les milieux aquatiques. Cette action stratégique des" gestionnaires de l’eau" vise la modification des pratiques des usagers qui affectent l’état des écosystèmes, que ce soit en les convaincant, en les incitant ou en les contraignant au changement. Elle consiste également à favoriser les conditions de l’action,que ce soit en maintenant une relation de confiance avec les usagers ou en négociant des moyens d’action et des marges de manœuvre avec les autorités et les partenaires financiers et techniques. La mise en évidence de cette double dimension de l’efficacité, par l’action et par la situation d’action, invite à élargir les cadres d’évaluation des politiques publiques territoriales. Au final, cette étude contribue à la capitalisation des savoirs et des innovations locales et stimule la réflexion pour la construction de nouveaux projets, ressources et territoires du développement durable

2 - Conventionnement des entreprises chargées de la gestion de l’eau ?

Il leur permet de bénéficier du financement des salaires des travailleurs, du fonctionnement et des investissements de l’eau pour sa protection en amont et son service en aval. A la condition de respecter les conditions fixées par les caisses régionales de l’eau démocratiquement constituées :

- Des entreprises indépendantes où on s’assure un homme/femme = une voix comme les SCOP et les SCIC,

- associant les différents acteurs de l’eau : représentants des usagers, les salariés, les élus et indépendants,

- des salariés représentés majoritairement à l’assemblée générale de la SCIC et dans tous les collèges qui seraient constitués pour la gouvernance.

- Une absence de rémunération d’actionnaires, quels qu’ils soient (à débattre)

- Une comptabilité qui exclut le profit et intègre les coûts des ressources naturelles, et humaines, à conserver et/ou à restaurer en amortissement (cf méthode CARE),20

- Une reconnaissance par les élus locaux qui confient de fait les installations de la protection/production/distribution/épuration en copropriété d’usage,

- la participation active des usagers à la gouvernance,

3 - Une Sécurité Sociale Eau pour de nouvelles pratiques de son usage

Pour l’eau potable et l’assainissement :

- La reprise des eaux grises,

- la collecte des urines pour épandage,

- le développement des toilettes sèches, etc. (cf. conférence Water-Causette : https://www.youtube.com/watch?v=Iv5QUkJ2aU0).

- la mise en place de réseaux d’eau non potable (nettoyage en villes, industries…).

- la récupération des eaux de pluie avec la perméabilisation des sols en ville, en zones commerciales etc. (pavés plus que goudron qui fond),

- la rationalisation et le rationnement des usages agricoles et industriels de l’eau …

- etc.

Pour la prévention de la qualité de l’eau :

Par de nouvelles pratiques réduisant drastiquement :

- les pesticides et autres polluants et les plastiques etc.

- les ruissellements et l’érosion qui en résulte par le ravinement, qui réduit l’humidification des sols et la reconstitution des nappes phréatiques

- les cultures irriguées spéculatives comme le maïs et ses bassines artificielles

- etc.

La formation du citoyen et des élus aux processus démocratiques de la gestion des communs et l’eau en particulier :

Face à ces enjeux des maires se mobilisent avec les habitant-e-s pour penser la gestion de l’eau et l’anticipation à sa raréfaction. L’économie d’eau, la récupération et sa filtration entre autres actions https://sosmaires.org/ressources/eau/. Ils soutiennent aussi les luttes A noter la nécessité de veiller aux conflits d’intérêts qui phagocytent les instances à tous les échelons [5a] Des listes citoyennes prennent leur responsabilité et s’engagent depuis des années pour prendre leur mairie avec le mouvement « Actions Communes » et une coopérative qui accompagnent « fréquences communes »

Pour le pilotage démocratique de l’arbitrage entre les différents usages de l’eau… : Pour la socialisation de l’eau, au niveau national, régional et local, la mise en Sécurité sociale de l’Eau avec sa carte Vitale Eau est un moteur fabuleux pour « assurer » collectivement tous ces changements urgents et permettre le partage juste de l’eau et de son prix. Une étape concrète vers la SSE serait de travailler à lever les obstacles institutionnels et idéologiques à la constitution de coopératives ou SCIC pour répondre aux appels d’offre de communautés de commune pour la gestion de l’eau, avec leur participation comme apporteurs de l’actif de la société (les investissements communs de l’eau déjà réalisés sont propriétés des communes ou communautés de communes).

Pour conclure,

il nous reste à nous engager dans l’expérimentation de ces pistes, pour contribuer à « l’ici et maintenant alternatif » comme nous y invite Bernard Friot [21]: « La montée en puissance du remplacement de la production capitaliste par une production communiste suppose la conjonction de la multiplication d’expérimentations locales et de leur inscription dans des institutions macroéconomiques en mesure d’éviter marginalisation ou récupération par les groupes capitalistes de l’ici et maintenant alternatif ».

-——————– Références bibliographiques —————————

[1] - In D Bachet & B Borrits « Dépasser l’entreprise capitaliste », introduction générale de B Friot. Ed° Le croquant.

[2] - Laura Petersell & Kévin Certenais « Régime Général » : pour une sécurité sociale de l’Alimentation ed° Riot

[3] - Des institutions dont Eau France, le rapport sur les services SISPEA , des expertises nombreuses dont https://www.cerema.fr/fr/cerema, des publications telles « E comme eau publique » et « D comme droit à l’eau » de V Ribière & G Amard (ed° Bruno Leprince), les publications et lettres des collectifs Eau secours, Coordination Eau Ile de France, Fondation France Liberté … Attac, Eau secours 29, Eau bien commun, Collectif Eau (88, 35, …), Kirikou 31, Eau d’Alet, l’Eau qui mord, collectif Eau 88, Volvic nous pompe, Soulèvement des volcans… etc

[4] - JL. Escudier ECCLA 11 et Pierre Thomas (ENS Lyon et www.planete-terre)

[5] - (Emma Haziza, institut Maiane).

[5a] https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2025/02/DEMOCRATIE-A-SEC-synthese-web.pdf

[6] - Commun, Essai sur la révolution au 21ème siècle. Ed° La Découverte

[7] - cf. Martine Bullard Monde Diplomatique janvier 2005

[8] - https://agora-humanite.org/cop15-biodiversite-et-financiarisation-de-la-nature/

[9] - P. Cluzel SMMAR / réunion ECCLA Mars 2024 à Bages 11100.

[10] - entre autre https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/veolia-suez-feu-vert-sous-conditions-de-la-commission-europeenne-1372546

[12] - Cf. Ch 9 in « Effort environnemental et équité » Scholarvox-International https://scholarvox.library.omneseducation.com/catalog/book/docid/88915728?

[13] - A. Roussary « De l’eau potable au robinet ? » Ed° l’Harmattan 2013 et sa Thèse au Cemagref : Quelle recomposition de la gouvernance de la qualité de l’eau potable en France ? Le gouvernement par la responsabilité et l’exigence de résultat en question.

[14] - Les six Agences de l’eau, établissements publics chargés de mettre en œuvre dans les sept bassins hydrographiques métropolitains, les objectifs et les dispositions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et de leur déclinaison locale par bassin versant, en une gestion concertée, équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le dév. durable des activités économiques Elles exercent leurs missions dans le cadre de programmes d’actions pluriannuels dont l’objectif doit être l’atteinte du bon état des eaux.

[15] - Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ».

[16] - « utiliser le statut SCIC peut-il changer la gestion de l’eau ?» https://www.les-scic.coop/system/files/inline-files/LESACTES-Cooperation_et_eau-16_juillet-_CG_Scop.pdf

[17] - journaliste spécialisé sur les politiques publiques de l’eau, conseil auprès de collectivités.

[18] - Porte parole de l’Association pour le Contrat Mondial de l’Eau.

[19] - Notons ici le parallèle avec le projet de conventionnement de producteurs et transformateurs dans le projet plus global de la sécurité Sociale de l’Alimentation.

[20] - Jacques Richard « Révolution comptable ; vers une entreprise écologique et sociale », in « Dépasser l’entreprise capitaliste » cahiers du salariat ed° le croquant 2022)

[21] - idem 20 : « Introduction générale. » et aussi « Climat et petits cycles de l’eau » aux éditions Yves Michel Water-Causette : https://www.youtube.com/watch?v=Iv5QUkJ2aU0). SOS Maires : https://sosmaires.org/ressources/eau/. Ils soutiennent aussi les luttes

-——————————————————————–

Illustration : fontaine de Villespy dans l’Aude, qui rappelle la mise en place de l’eau courante. On peut y lire : République Française, à MM Salvetat Maire, Aubert M adjoint, Mir député, les conseillers municipaux, et M constructeur, LA POPULATION RECONNAISSANTE, 1882