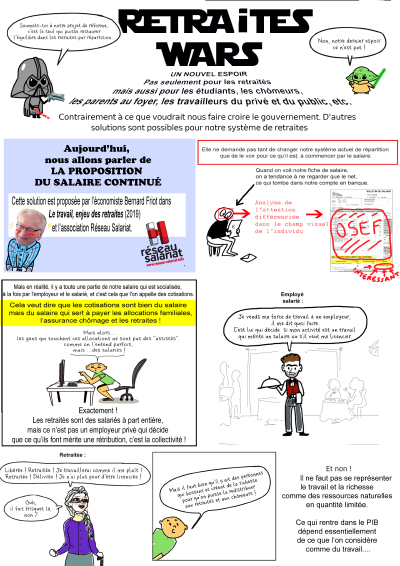

Interview de Bernard Friot au sujet du système de retraite et du projet de réforme du gouvernement

Le confinement n’a pas permis à Bernard Friot d’être présent au Centre Pierre Narville le 13 mars dernier. Aussi, sa contribution au séminaire a été transformée en un article paru dans la Lettre du CPN de juin 2020.

-

Nous avions invité Bernard Friot à intervenir le vendredi 13 mars 2020 dans le cadre du séminaire du CPN pour apporter son éclairage aux débats sur le système de retraite et le projet de réforme porté par le gouvernement.

Économiste et sociologue, Bernard Friot est en effet un spécialiste des questions de protection sociale qui travaille de longue date sur la question des revenus. Il est notamment le promoteur de ce qu’il appelle « le salaire à vie » qui devrait, selon lui, concerner tant les salariés que les étudiants, les chômeurs ou les retraités.

Dans l’immédiat, et faute d’avoir pu l’entendre et débattre avec lui en raison du confinement liée au coronavirus, nous l’avons interrogé sur ce qu’il pense de la remise en cause du système de retraite par répartition à vocation universelle mis en place en France en 1945, sur l’analyse qu’il fait du projet de réforme mis entre parenthèses depuis le mois de mars, mais qui risque probablement de revenir sous une forme plus ou moins revue dans les semaines à venir.

Que peut-on dire sur l’état actuel du système de retraite français après 75 ans de fonctionnement ? Quels sont ses points forts notamment en termes de sécurisation des «vieux jours» des salariés, et ses points faibles notamment en termes d’inégalités ?

Le point fort le plus significatif est que, pour les trois-quarts de leur montant total (240 sur 320 milliards d’€ en 2016), les pensions sont construites sur le modèle de celles de la fonction publique : elles assurent le remplacement du meilleur salaire en fonction de la durée d’activité. C’est sous l’influence du Parti communiste (et en particulier d’Ambroise Croizat, ministre du Travail) qu’a été entreprise sur cette base, en 1946, l’unification dans un régime général de multiples régimes du secteur privé existant avant-guerre.

Ce droit au salaire des retraités va à l’encontre de la forme capitaliste de la pension, à savoir le droit au différé des cotisations de carrière cumulées dans un compte. Dans les deux cas, nous sommes en répartition : le conflit de classes en matière de retraite (et aussi de chômage d’ailleurs) est interne à la répartition, entre une répartition qui assure le différé de cotisations et une autre qui assure le maintien du salaire hors de l’emploi. C’est précisément le droit au revenu différé que le patronat a mis en place dès 1947 avec la création de l’AGIRC en réponse au régime général. Mais malgré le refus patronal absolu du salaire continué pour les retraités, c’est le droit au salaire qui fonde la grande majorité des pensions.

Certes, les réformes qui se succèdent depuis 30 ans l’ont fortement attaqué : le salaire de référence s’est beaucoup éloigné du meilleur salaire, puisqu’il est passé pour les salariés du privé des 10 aux 25 meilleures années (Réforme Balladur de 1993), tandis que la durée d’activité pour qu’une carrière soit considérée comme complète est progressivement passée de 150 à 172 trimestres (il est vrai avec réduction du plancher pour valider un trimestre, passé de 200 à 150 heures au Smic). Avec ces évolutions, le taux de remplacement du dernier salaire par la première pension pour une carrière complète qui était assez proche en 1990 de la continuation du salaire (84% du dernier salaire net) a baissé de 10 points depuis. Cela a aggravé la discrimination de genre : les femmes qui ont en majorité une carrière plus courte et plus heurtée que les hommes et qui ont des salaires inférieurs de 25% aux salaires masculins, ont en moyenne des pensions de retraite – hors réversion - inférieures de 40% à celles des hommes.

Faut-il réformer le système de retraite ? Si oui, avec quels objectifs, quels impératifs et quels risques ? Et que penser du projet actuel présenté par le gouvernement et des alternatives à lui opposer ?

Le gouvernement veut opérer une généralisation des comptes à points nés de la contre-offensive patronale de 1947 à rebours de la logique visant en 1946 une unification des régimes de retraite vers le haut, celui du droit des fonctionnaires à la poursuite de leur meilleur salaire. La seule réponse offensive à ce projet réactionnaire est de réaffirmer, en l’actualisant, le projet d’unification des régimes autour du salaire continué des fonctionnaires. D’autant que c’est la seule façon de construire un mouvement populaire favorable au statut de la fonction publique dont la disparition est la prochaine étape dans l’agenda du pouvoir. Il a déjà supprimé le statut des cheminots dans la foulée des gouvernements précédents qui ont organisé la désuétude de celui des fonctionnaires de la Poste et de France Télécom et de celui des agents d’EDF-GDF.

Cela dit, il faudrait aller plus loin qu’en 1946, qui était un premier pas. Un premier pas vers quoi ? Il faut commencer par répondre à cette question pour sortir la mobilisation sur les retraites de la réponse défensive à un agenda dicté par le pouvoir depuis 30 ans.

Cette mobilisation défensive a conduit non seulement à des défaites répétées qui ont considérablement affaibli le syndicalisme de classe mais, par exemple, à ce stupéfiant recul de la revendication du niveau de remplacement du salaire dans la pension : le parti communiste et la CGT revendiquent aujourd’hui 75% du net alors que la revendication traditionnelle était de 75% du brut. Ce recul signale le problème. Ces organisations n’ont pas assumé le conquis du droit au salaire des retraités qu’elles avaient pourtant initié en 1946, et dont la nouveauté révolutionnaire est qu’il dissocie le salaire de l’emploi. Dans l’emploi, c’est le poste qui est le support de la qualification et donc du salaire de la convention collective. Alors que dans la fonction publique, c’est la personne même du travailleur qui est qualifiée, puisque l’indice du salaire d’un fonctionnaire est lié à son grade (un attribut de sa personne) et non pas à son poste.

Le régime à points fait du travailleur un individu soumis au marché du travail : les ressources du retraité, « ancien travailleur » donc puisqu’il n’est plus sur le marché du travail, sont le différé d’une partie de celles qu’il a acquises dans ses emplois. Au contraire, la pension de retraite conçue comme la suite du salaire, en attachant la qualification non pas à l’emploi mais à la personne du retraité, le libère de cet assujettissement : alors qu’il n’est pas sur le marché du travail, c’est un travailleur.

L’enjeu est anthropologique : les travailleurs sont-ils des « individus libres » (c’est-à-dire sans ressources) sur le marché du travail, ou sur celui des biens et service s’ils sont indépendants, voué dans les deux cas à dépendre de la logique capitaliste ? Ou bien sont-ils dotés, en tant que personnes adultes, que citoyens, d’un droit politique au salaire à la qualification personnelle reconnaissant (avec d’autres droits à conquérir s’agissant de la propriété de l’outil de travail) qu’ils sont les seuls producteurs de la valeur ? Du coup, qu’est-ce que veut dire «aller plus loin qu’en 1946 » ? C’est promouvoir un régime de retraite unifié ayant deux volets inséparables, en termes de droit au salaire d’une part et de souveraineté sur la production d’autre part.

En termes de droit au salaire, le passage de la qualification du poste à celle de la personne fonde la proposition d’un remplacement à 100% du salaire net de référence, et cela quelle que soit la durée de l’activité antérieure (la condition de durée de carrière entraîne d’énormes discriminations de genre et une baisse régulière des droits dès lors qu’elle devient un paramètre que l’on peut modifier par une nouvelle loi). Je défends l’idée que 60 ans, c’est bien trop tard pour être libéré du marché du travail alors que c’est autour de la cinquantaine que le rapport à ce marché devient problématique, comme le montre la difficulté à retrouver un emploi aussi qualifié que le précédent des chômeurs de plus de 50 ans.

Concrètement, à 50 ans, chacun.e deviendrait titulaire du salaire de ses six meilleurs mois, porté, s’il est inférieur, au salaire moyen (soit aujourd’hui 2 300 € mensuels nets) : il est normal qu’on ait atteint le salaire moyen au bout de 25 à 30 ans de carrière. Au minimum répondrait un maximum : la pension maximum serait par exemple de 5 000 € nets, ce qui inscrirait les salaires, à partir de 50 ans, dans un rapport de 1 à 2. Et ce salaire à vie pourrait continuer à progresser jusqu’à la mort dans la limite du maximum. En termes de souveraineté sur la production, la maîtrise du travail concret par les travailleurs est décisive pour sortir la production de la folie anthropologique et écologique dans laquelle la logique capitaliste l’enfonce.

C’est pourquoi je propose que ces retraités quinquagénaires en pleine possession de leur métier soient protégés contre le licenciement avec la responsabilité de contribuer à la conquête de l’auto-organisation des salariés sur leur lieu de travail. Il est urgent d’affronter collectivement les directions, celles des entreprises, qui agissent dans les seuls intérêts des actionnaires et des financiers, et celles des services publics, qui sont acquises à un new public management copié sur la logique capitaliste. Les affronter pour travailler comme nous l’entendons - ce qui suppose de disposer des outils de cet affrontement, le salaire à vie, la protection contre le licenciement – fera grandir l’expérience de la nécessité de conquérir la propriété de l’outil de travail, tant patrimoniale que d’usage, à laquelle la souveraineté sur le travail est suspendue.

Que devient l’État social après plusieurs décennies de politiques néolibérales ? Comment repenser et reconstruire une protection sociale collective adaptée à la société et à l’économie actuelles tenant compte des mutations du système d’emploi ainsi que des transformations de la famille et des évolutions démographiques ?

Commençons par tordre le cou aux « évolutions démographiques ». La question du «financement des retraites» ne se pose que si on postule que les retraités sont improductifs. Ce postulat repose sur l’adhésion à la pratique capitaliste du travail, qui le réduit aux activités mettant en valeur du capital. Dans la foulée de la conquête du caractère productif du travail des fonctionnaires – et pour garantir sa pérennité face à un patronat qui ne parle que de « dépense publique » là où il y a bien sûr production publique -, il s’agit d’en finir avec l’âgisme qui pose comme légitime un temps de la vie adulte « avant le travail » (la funeste « insertion » à laquelle sont condamnés les 18-35 ans) et un autre « après le travail » (la retraite définie comme inactivité).

Les retraités dotés des droits et responsabilités que j’ai évoqués produiront autrement une autre valeur, laquelle alimentera la valeur ajoutée des entreprises et donc la caisse des retraites. Plutôt que de laisser le travail dans le piège dans lequel l’enferme le capitalisme et de prétendre s’en libérer à la retraite en se coupant le bras, il s’agit au contraire d’ouvrir le piège en changeant le travail. Nos personnes doivent être en capacité de produire jusqu’à la mort une valeur économique ayant sens (et être reconnues comme telles par un salaire à vie), et non pas être amputées à 60 ou 65 ans du statut de producteur. Nous retrouvons l’enjeu anthropologique évoqué tout à l’heure, qui permet d’affronter tout autrement les mutations du système d’emploi et les transformations de la famille.

Comme l’a bien montré Claude Didry, le Code du travail de 1910 a obligé les capitalistes à être employeurs, ce qui a permis, dans un long combat du syndicalisme de classe jusque dans les années 1980, d’attacher au poste de travail un salaire à la qualification, une cotisation au régime général de sécurité sociale et les règles du contrat de travail, ces trois droits qui constituent l’emploi. La bourgeoisie, qui n’a jamais accepté ce conquis de l’emploi, le détricote depuis 40 ans dans des formes multiples d’infra-emploi (auto entrepreneuriat, CDD de mission…) et dans la substitution de la logique de la compétence à celle de la qualification.

L’enjeu de classe aujourd’hui n’est plus de transformer l’infra-emploi en emploi, comme en 1910, mais de s’appuyer sur l’au-delà de l’emploi qui a été initié dans les conquis de la seconde partie du siècle dernier. Les combats syndicaux ont permis de faire des personnes, et non plus des postes de travail, le support des trois droits qui définissent l’emploi. Ces droits attachés à la personne doivent être généralisés à tous les adultes comme outils d’affirmation de la souveraineté des travailleurs sur le travail et sur les temps sociaux, ceux du travail comme ceux de la famille, de la militance, de la gratuité, du loisir, car – associés à cette conquête collective de la souveraineté sur le travail - ils permettront des trajectoires personnelles et un arbitrage quotidien entre les temps sociaux autrement plus souples et ouverts qu’aujourd’hui.