Les « sécurités sociales », des avancées communistes, sociales et solidaires...

Résumé et motivation

Réseau salariat s’appuie sur le fait historique que le régime général de la sécurité sociale tel que fondé par Ambroise Croizat en 1946 a constitué une avancée dans la protection sociale et la solidarité générale qui peut être considérée comme une voie communiste tracée au sein du capitalisme dominant. Fort de cette observation, nombreux sont celles et ceux qui proposent de démocratiser, sur ce modèle, divers secteurs d’activités comme l’accès à l’alimentation, l’accès à la culture, l’accès à des funérailles dignes, l’accès à une véritable sécurité policière, etc. Chaque approche tend à s’appuyer sur les fondamentaux de la théorie du salaire à la personne telle que promue par Bernard Friot, mais il n’est pas toujours facile d’en percevoir tous les mécanismes ni tous les obstacles auxquels leur mise en place au sein du capitalisme dominant peut les confronter. J’essaie donc de donner ici une description aussi synthétique que possible de trois modèles de Sécurité Sociales (SS) : la branche santé de la SS actuelle, forme inachevée et actuellement très dégradée de ce que ses fondateurs avaient imaginé ; un modèle possible de la SS de l’Alimentation (SSA) construit en m’inspirant des différents modèles en cours de discussion au niveau national et parfois difficiles à illustrer; un modèle de la branche retraite de la SS, objet de luttes acharnées aujourd’hui, mais qui pourra aider à comprendre pourquoi le cadre de discussion fixé par les différents gouvernements depuis plusieurs années ne répond pas aux besoins réels. En espérant que ces vues « schématisées » puissent aider à trouver un meilleur chemin vers le communisme.

SCHÉMA GÉNÉRAL

Ce que nous désignons ici comme une « sécurité sociale de quelque chose », où « quelque chose » réfère à la santé, l’alimentation ou la retraite, est un circuit économique spécifique, vertueux et réaliste, établi au sein du système économique dominant (le capitalisme), dans le but de satisfaire des besoins essentiels de l’ensemble de la population concernée d’une manière plus équitable et solidaire.

Réseau salariat s’appuie sur le fait historique que le régime général de la sécurité sociale tel que fondé par Ambroise Croizat en 1946 a constitué une avancée dans la protection sociale et la solidarité générale qui peut être considérée comme une voie communiste tracée au sein du capitalisme dominant. Fort de cette observation, plusieurs autres formes de « sécurité sociale » peuvent être proposées comme autant d’avancées possibles. Avant de présenter plus en détail diverses propositions, on en donne d’abord une description générale.

On appelle producteurs l’ensemble des personnes participant à la production de biens et services. Le principe général de sécurité sociale est très simple : on va prélever une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ensemble du secteur productif pour créer un service susceptible de bénéficier à l’ensemble des producteurs en incluant, éventuellement, les personnes qui leurs sont attachées. Le service peut être l’accès aux soins de santé pour tous comme il a été fait avec le régime général de la sécurité sociale en 1946; ce peut être l’accès de tous à une alimentation suffisante et de bonne qualité comme dans la sécurité sociale de l’alimentation mais qui n’est encore qu’un projet ; ce peut être également l’accès à une retraite minimale pour tous comme le permet en France la branche retraite de la sécurité sociale, même si les inégalités des pensions des retraités montrent qu’il y a encore un long chemin à parcourir pour aller vers des retraites suffisantes pour tous. Il s’agit bien de faire en sorte que pour des secteurs de vie considérés comme essentiels une solidarité réelle puisse s’établir entre celles et ceux que nous nommons ici les producteurs. Le principe de répartition repose sur la règle : chacun contribue selon ses moyens (cotisation) et reçoit selon ses besoins (service reçu). On peut imaginer, selon ce même principe de répartition plus équitable des richesses produites, bien d’autres secteurs où l’approche de type « sécurité sociale » peut-être bénéfique. Dans tous les cas l’idée repose sur le même schéma de principe décrivant un circuit économique original non capitaliste. En effet le principe de l’entreprise capitaliste qui ne survit que si ses actionnaires estiment en tirer un profit suffisant vient en contradiction avec le principe de répartition primaire basé sur la cotisation.

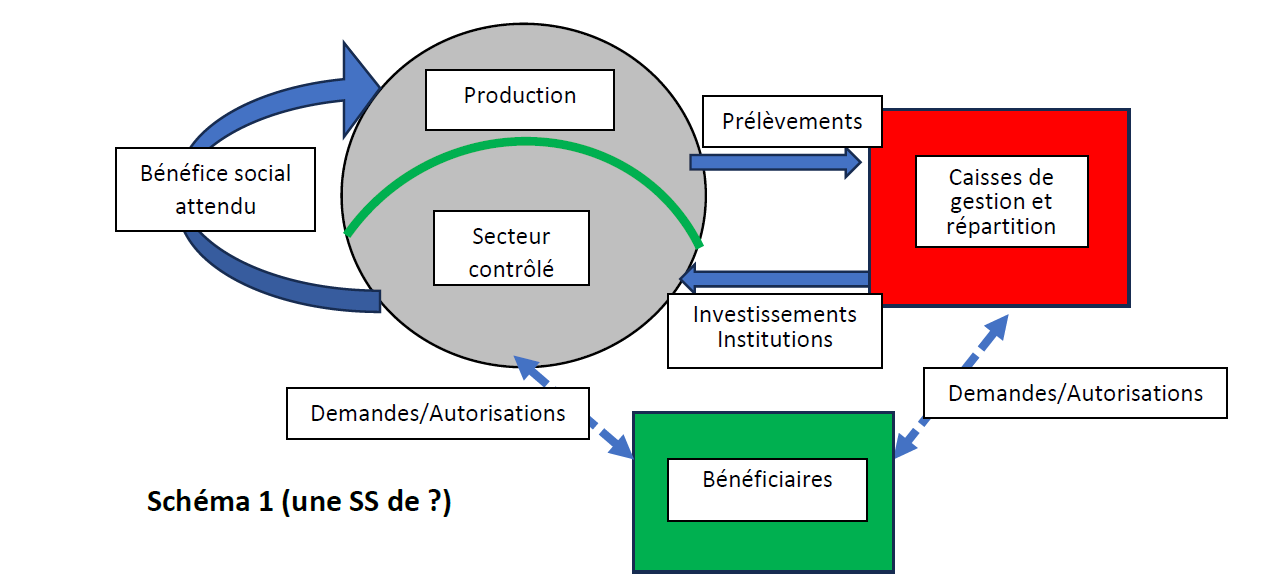

Un tel circuit permet de préserver, au moins en partie, un secteur d’activité de la prédation liée à l’économie capitaliste. Le principe de fonctionnement va dépendre du type de solidarité que l’on veut développer, mais le mode de fonctionnement général est assez simple et est illustré par le tableau ci-dessous (Schéma 1).

Au centre (cercle gris) se trouve la production globale concentrant l’ensemble des activités de production sur un territoire donné. Les bénéficiaires (rectangle vert) sont potentiellement toutes celles et ceux qui en font partie, mais, comme indiqué au début, ils peuvent constituer une population plus large. Au centre de la mise en oeuvre de la sécurité sociale particulière se trouvent les caisses de gestion et répartition (rectangle rouge). C’est elles qui gèrent les prélèvements sociaux sur la production nécessaires à la mise en oeuvre et le fonctionnement du service souhaité ; c’est elles qui contrôlent le secteur concerné de la production tant par les investissements nécessaires que par le contrôle de la production de biens et services qu’elle doit assurer. Les bénéficiaires sont en relation avec la caisse de gestion et répartition pour ce qui est de gestion de leur demande d’une part, et en relation avec le secteur contrôlé dont ils bénéficient des services un fois qu’ils en ont l’autorisation. Plusieurs observations doivent être faites pour comprendre de quelle manière une telle organisation peut fonctionner dans une production qui reste pour l’essentiel capitaliste tout en lui retirant un secteur sanctuarisé qui peut fonctionner selon un mode non capitaliste.

- Des prélèvements sont effectués sur la valeur ajoutée de l’ensemble des entreprises qui réalisent la production. La valeur ajoutée (VA) correspond au chiffre d’affaires diminué de tous les frais nécessaires à la production (intrants). Les prélèvements sont donc effectués « à la source » sous forme de cotisation.

- Les caisses de gestion du secteur concerné sont a priori équilibrées en ce sens que leurs dépenses sont équilibrées (au moins sur une période suffisamment longue) avec leurs recettes. En d’autres termes les investissements et rémunérations dans le secteur contrôlé n’excèdent pas leurs recettes, mais seul le secteur contrôlé en bénéficie.

- Le déséquilibre de recettes entre le secteur contrôlé et le reste de la production est supposé être compensé par le bénéfice social attendu (flèche montante à gauche) qui dépend du type de service. Ainsi par exemple on peut attendre d’un service de santé de qualité, appliqué à l’ensemble de la population, qu’il contribue à une amélioration des rendements donc de la production.

- La gestion des caisses est supposée démocratique selon des modes qui dépendent évidemment du type de service proposé.

Grosso modo, le schéma général illustre une forme de circulation monétaire qui constitue une véritable solidarité sociale (financement assuré par du salaire -donc du travail- socialisé). Le circuit permet aux différentes institutions du secteur concerné d’être financées et donc de fonctionner, mais aucune accumulation de type capitaliste n’est possible dans un tel circuit. Il est important d’observer que le flux monétaire qui alimente le secteur concerné est inférieur au flux qui provient des cotisations du fait des frais de gestion et de fonctionnement des caisses concernées. Cette différence est supposée pouvoir être compensée par le « bénéfice social attendu ».

APPLICATIONS

La Sécu, la Sociale, la Sécurité Sociale (SS)

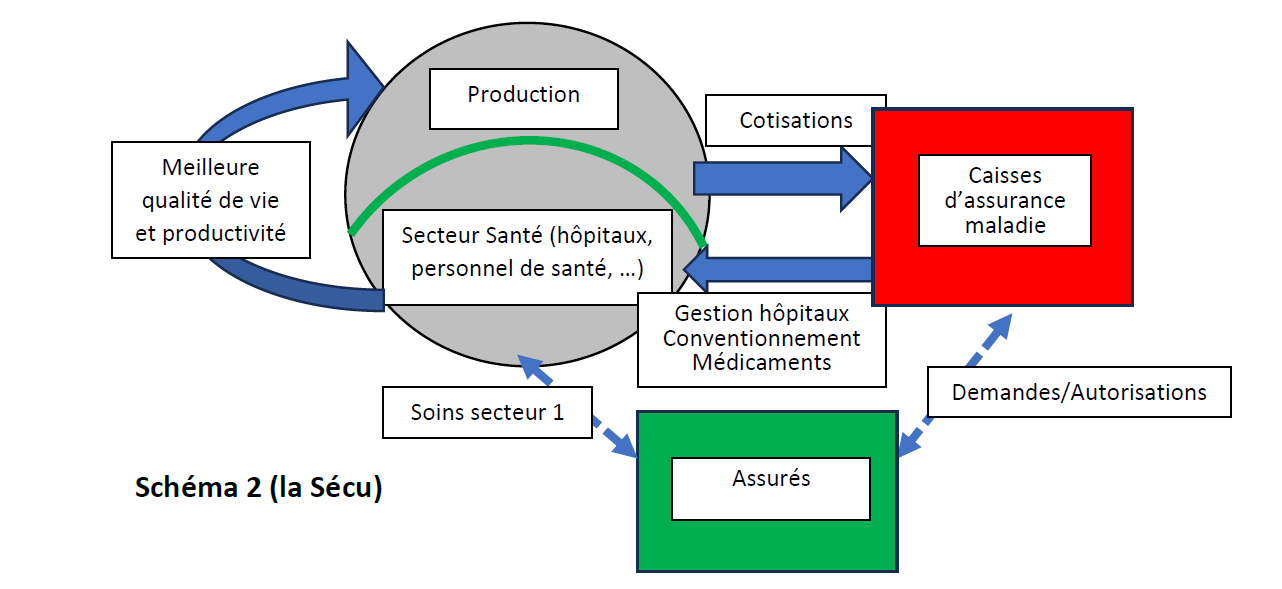

La première application du modèle général est le domaine dont il est historiquement issu, à savoir la « sécurité sociale ». Pour donner une idée, le budget de la sécurité sociale pour 2025 est de l’ordre de 660 milliards d’Euros soit un peu en dessous de 20% du PIB, alors que le budget de l’État est de l’ordre de 400 milliards d’Euros. On se concentre ici sur une branche de la sécu, celle de la santé (hôpitaux, soins de ville, accidents du travail). On analysera la partie retraites séparément. Il ne s’agit ici que de comprendre son organisation comme faisant partie de d’une forme d’ESS [1], non d’analyser le fonctionnement réel actuel de la Sécu qui est bien plus complexe. Les principes du fonctionnement (très simplifiés) de la Sécu sont illustrés sur le Schéma 2.

- Les prélèvements correspondent aux cotisations avec une part salariale (rubrique « santé » sur le bulletin de paie) et une part patronale. C’est une partie socialisée du salaire concernant la santé.

- Les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) assurent la gestion de la sécu au plus près des assurés. Elles sont financées par les cotisations recueillies par l’URSSAF. Elles gèrent les hôpitaux conventionnés. Elles décident quels médicaments seront remboursés et négocient le prix de ces médicaments auprès les laboratoires. Elles gèrent les conventionnements des établissement de santé et des médecins. Elles gèrent les droits des assurés, leur carte vitale et les demandes et autorisations de soins, tout en veillant à la qualité des services de santé auxquels les assurés ont droit.

- Les bénéficiaires sont les assurés en possession de leur carte vitale. Pour celles et ceux qui bénéficient d’une prise en charge à 100%, il n’y a pas de transfert d’argent ; la carte vitale assure la gratuité des soins.

- Le bénéfice social attendu est une meilleure santé de toute la population puisque la sécu concerne l’ensemble des assurés et de leur famille. C’est aussi, une meilleure sécurité pour toutes et tous les travailleurs, liée au maintien des salaires en cas d’interruption de leur activité et aux possibilité de récupération en cas d’accident. C’est aussi une belle application du principe d’égalité entre les citoyens prévu dans la constitution française et donc un élément essentiel de la paix sociale.

Quelques petites choses à observer tout de même concernant la Sécu.

D’abord on aura noté que la production des médicaments en est exclue. C’est bien évidemment une faille du point de vue ESS puisqu’une grande part du budget de la sécu est consacré à l’achat de médicaments produits par des laboratoires à but lucratif. Dans la mesure où l’industrie pharmaceutique est en grande partie délocalisée, il est difficile de faire autrement…

Les flux monétaires globaux assurant le fonctionnement de la Sécu sont en principe équilibrés dans la mesure où les cotisations sont ajustées aux dépenses globales. De multiples raisons font que cet ajustement est difficile à réaliser, par exemple l’évolution du prix des médicaments sur un marché mondial soumis à la spéculation. Il en est une cependant qui est bien connue sous le nom de « trou de la sécurité sociale ». Celui-ci est, depuis la création du régime général en 1946, popularisé par un patronat qui ne cesse d’assurer que la SS représente un coût toujours plus insupportable pour eux, et que cela met en péril toute l’économie. Ce patronat oublie de fait que les dépenses de santé sont incluses dans le calcul du PIB (coût des facteurs), ceci indiquant bien qu’il s’agit d’une production de valeur et non d’un « coût ». Mais au-delà, c’est surtout le refus de reconnaître qu’un circuit économique et monétaire qui ne repose pas sur la recherche de profits est non seulement possible, mais qu’il peut, de la manière la plus économique qu’il soit, créer de la valeur.

En contrepartie on pourra observer que le personnel de santé exerce ses fonctions avec un statut de fonctionnaire de la fonction publique hospitalière qui garantit une certaine forme de salaire à vie. De même la patientèle orientée vers les médecins conventionnés leur assure une autre forme de salaire à vie.

La sécurité sociale de l’alimentation (SSA)

Un collectif national [2] porte politiquement le projet [3]. Le projet de SSA repose sur trois piliers essentiels : universalité, démocratie et financement basé sur la cotisation. Côté universalité il s’agit d’attribuer à tout possesseur de la carte vitale une allocation (une forme de droit de tirage), pouvant aller jusqu’à 150 euros mensuels pour les dépenses alimentaires. Une gestion démocratique peut être obtenue en s’assurant que des collectifs suffisamment représentatifs puissent contrôler sa gestion. Enfin le financement basé sur la cotisation garantit, comme pour la Sécu, sa pérennité. Réseau Salariat (RS) fait partie de ce collectif ; en plus de ces objectifs généraux, RS entend y introduire des formes de salaire à vie pour les producteurs de cette filière alimentaire. Le projet de SSA constitue actuellement une base de militantisme. Il n’est donc pas possible de le décrire comme une institution établie. On peut cependant esquisser des contours d’une institution qui, comme c’est le cas pour la Sécu actuelle, pourrait se mettre en place dans un cadre capitaliste dominant.

On observe de suite que nous sommes loin de propositions du type d’un chèque de quelques dizaines d’euros attribués à la population dite « la plus pauvre ». Il s’agit bien de mettre en place toute une organisation efficace et démocratique qui puisse assurer à l’ensemble de la population sur le territoire français un accès équitable à une alimentation de la meilleure qualité possible. Une particularité de la SSA est que l’allocation portée sur la carte vitale est supposée être la même pour tous ; ce qui veut dire que l’on considère que tous les besoins sont a priori égaux [4].

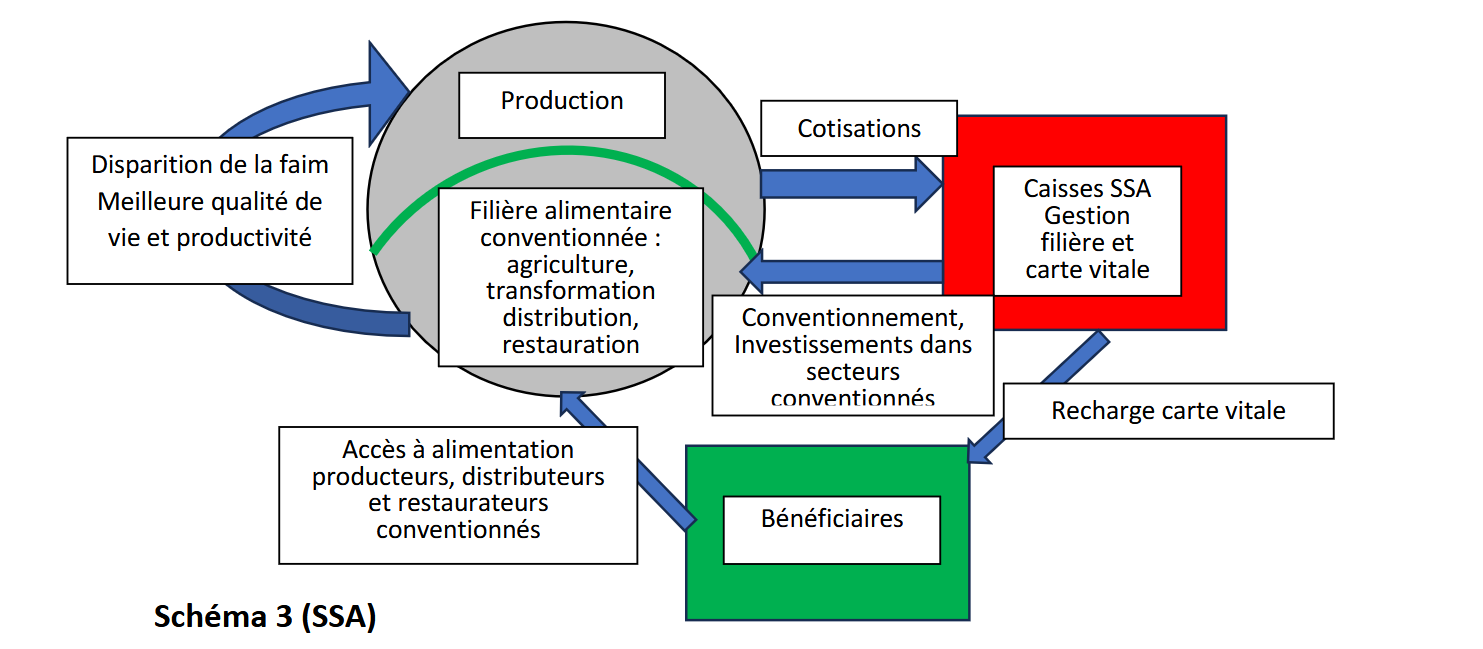

On peut alors schématiser une proposition possible de SSA de la manière suivante (Schéma 3):

- Les prélèvements correspondent aux cotisations avec une répartition éventuelle entre parts salariales et patronales (à définir), dans tous les cas, prise sur la valeur ajoutée. Cette partie socialisée du salaire sera dédiée à l’alimentation mais surtout au développement de filières garantissant une certaine qualité alimentaire.

- Les caisses de sécurité sociale alimentaire attribuent les conventionnements dans la filière alimentaire et gèrent l’usage alimentaire des cartes vitales. Elles gèrent les droits des bénéficiaires et leur carte vitale. Elles sont financées par les cotisations (éventuellement recueillies par l’URSSAF renforcée). Les conventionnements sont accordés selon des critères qui garantissent un certain niveau de qualité des entreprises agricoles (dont les agriculteurs), de transformation, de distribution et de restauration. Elles négocient le prix des intrants nécessaires à la production mais qui ne rentrent pas dans la filière (énergie par exemple) ainsi que les intrants alimentaires auprès de fournisseurs non conventionnés. Les caisses gèrent également une partie du secteur de production alimentaire (agriculture, pisciculture, transformation, distribution et restauration). On peut imaginer par exemple que les caisses favorisent le développement de filières permettant l’accès à une alimentation de qualité par exemple sous des formes d’unités de production spécifiques, de circuits cours de production-distribution ou de formes de restaurations très accessibles.

- Les bénéficiaires utilisent leur carte vitale exclusivement dans les établissements conventionnés. En pratique il n’y a pas de transfert d’argent (le vendeur reçoit directement la somme correspondante aux achats effectués de la caisse) ; la carte vitale assure la gratuité de cette part alimentaire à hauteur de 150 euros mensuellement.

- Le bénéfice social attendu est, outre la disparition de la faim dans notre société, que chacune et chacun soit assuré de pouvoir manger comme il le désire et que chacune et chacun ait accès à la même qualité de nourriture, au moins du point de vue nutritionnel. Outre le fait que cela permette le développement à grande échelle de filières agricoles saines et respectueuses de l’environnement, cela ne peut avoir qu’un effet bénéfique sur la productivité générale et la paix sociale.

Remarques:

Le budget nécessaire estimé par le collectif SSA correspond grosso modo annuellement à 120 milliards d’euros (150€ par personne et par mois, enfants compris, attribué sous forme de salaire direct ou indirect), soit 8% de la valeur ajoutée produite en France3. 120 milliards donc seront pour une part orientés vers le développement d’entreprises de la filière alimentaire incitées à contribuer à l’amélioration de l’alimentation (par exemple 50 euros) et pour une autre part (à préciser en fonction des objectifs priorisés) destinés à la consommation alimentaire avec la carte vitale (par exemple 100 euros).

Comme la prestation attendue (ici 100 euros de consommation auprès de fournisseurs conventionnés) est a priori la même pour tous, toutes celles et ceux qui cotiseront au-dessus de ce seuil peuvent y trouver à redire. Il est donc important de comprendre comment le principe d’égalité s’applique ici et qu’il est normal que les cotisants les plus aisés participent plus. On peut aussi imaginer que, comme pour l’éducation nationale, le financement de la SSA soit assuré en partie par l’impôt. Il ne s’agit pas en effet de fournir simplement un droit de tirage alimentaire spécial à chacun, mais aussi de faire vivre et se développer une filière alimentaire garantissant une alimentation de bonne qualité au service de tous.

Le droit de tirage assuré à travers l’usage de la carte vitale (mais ce pourrait être aussi une carte spécifique) constitue une forme d’argent marqué, c’est-à-dire qu’une partie du salaire de chaque personne est orienté sur une consommation particulière.

La SSA est encore au stade de la discussion. Nous n’avons pas présenté ici de quelle manière par exemple une forme de « fonction publique de l’alimentation » avec des « fonctionnaires » dotés d’un salaire à la personne pourrait être mise en place.

La SS-retraite

La troisième application du modèle général esquissé ici concerne la retraite. Actuellement la branche retraite de la Sécu assure à tous les assurés une retraite minimale, mais il y a aussi des régimes spéciaux, dont celui des fonctionnaires qui garantit, dans le cas de carrières complètes, une continuité quasi certaine du salaire net. Ce que nous présentons ici est un modèle généralisé de retraites qui permettrait en principe de garantir à toutes et à tous une pension de niveau raisonnable [5]. Ce pourrait être vu comme une branche retraite améliorée de la Sécu, que nous appelons ici SS-retraite.

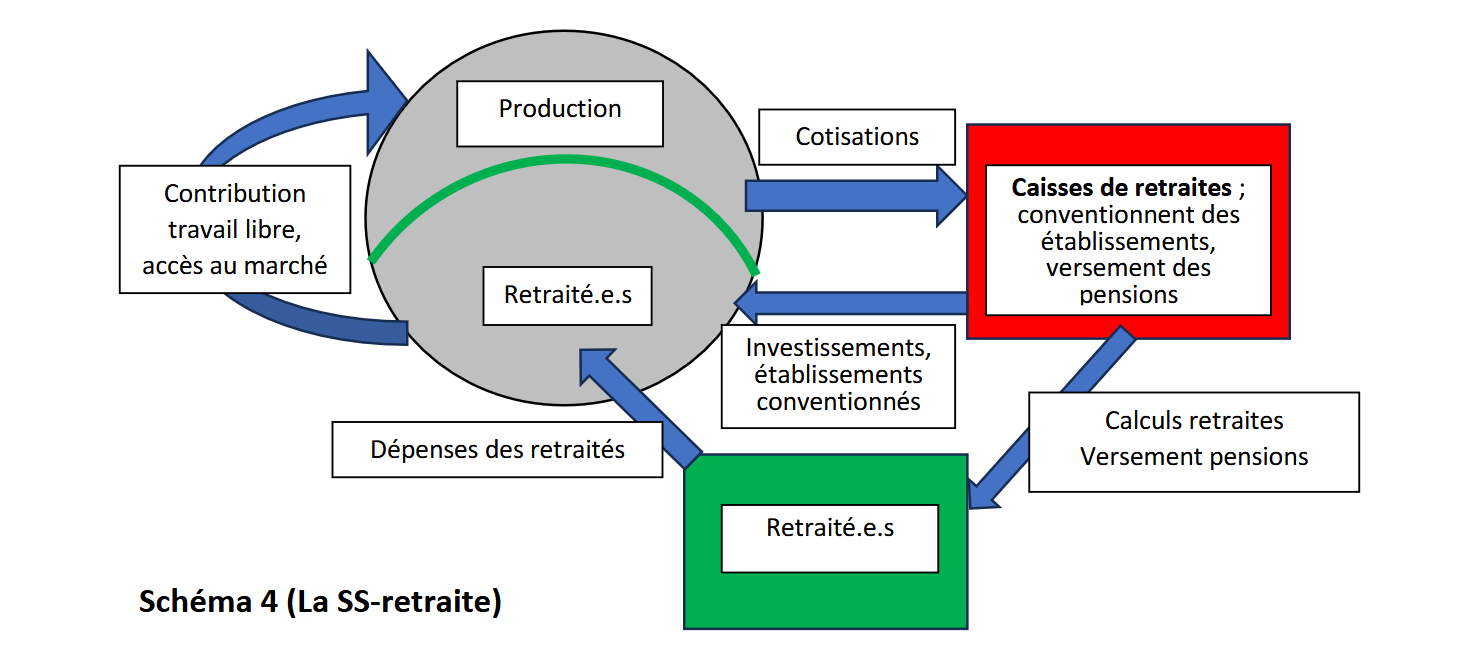

On peut alors schématiser une proposition possible de SSR (branche retraite de la SS élargie) de la manière suivante (Schéma 4):

- Les prélèvements correspondent aux cotisations avec une part retraites (rubrique « cotisations de retraite » sur le bulletin de paie) et une part patronale. Ces cotisations sont la partie socialisée du salaire concernant la retraite. À ce niveau également, on peut envisager que la cotisation ne soit pas juste proportionnelle au salaire, mais progressive, de manière à pouvoir élever le seuil des retraites les plus basses.

- Les caisses locales dépendantes de la Caisse nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) assurent la gestion des retraites au plus près des assurés. Elles sont financées par les cotisations recueillies par l’URSSAF. Elles gèrent les conventionnements des établissements de retraites et les subventions. Elles gèrent le calcul des retraites et le versement des pensions. Leur gestion démocratique et ouverte est essentielle afin que le barème des retraite soit le mieux accepté possible.

- Les bénéficiaires sont tous les retraités.

- Le bénéfice social attendu est considérable puisque la pension de retraite peut être vue comme un salaire à vie. Dans la mesure où un ou une retraitée parvient à ce statut dans un état de bonne santé, il ou elle lui est possible d’exercer des activités nouvelles sans avoir besoin d’autre rémunération. Les retraités peuvent jouer un rôle majeur dans des activités ou des entreprises qui appliquent des modèles économiques non capitalistes (gestion de lieux sportifs, activités du soin, coopératives, etc.). De cette manière ils contribuent aux gains éventuels de productivité de l’ensemble des « actifs ». C’est la raison pour laquelle les retraités apparaissent sur le Schéma 4 dans le cercle de la production, même s’ils n’ont ni la volonté ni l’obligation, ni éventuellement la capacité d’y contribuer.

Un point essentiel est le modèle économique sous-jacent de la SS-retraite et le statut social qu’il donne aux retraités. Il s’agit bien sûr ici de retraite par répartition, c’est-à-dire que la masse « salariale » de l’ensemble des pensions s’équilibre avec l’ensemble des cotisations qui lui sont dédiées, ajustées afin d’assurer un financement pérenne des retraites, malgré les aléas permanents des marchés. La retraite par répartition s’oppose actuellement à la retraite par capitalisation. En effet cette dernière nécessite de constituer un capital assez important durant la vie active qui soit particulièrement bien placé, afin d’assurer une retraite suffisante au bénéficiaire jusqu’à la fin de sa vie.

L’expérience montre que la retraite par capitalisation ne peut pas conduire à un régime équitable et solidaire puisque le niveau des pensions est complétement dépendant du rendement de ce capital et de l’état de l’économie. Un tel modèle, fondé sur la recherche du rendement maximal comme l’illustrent bien les fonds de pension, impose des taux de profit exorbitants, en conflit frontal avec l’augmentation des cotisations, dont celles destinées aux retraites. Son succès (nécessairement limité aux plus privilégiés) repose sur l’existence et l’approfondissement des inégalités sociales. Pour des raisons essentiellement liées aux instabilités du régime économique capitaliste, la plupart des pays ont adopté des régimes par répartition, au moins pour une partie des pensions.

Autant la retraite par capitalisation relève d’une démarche individuelle de type assuranciel (avoir une bonne retraite, comme avoir une bonne assurance multirisques dépend directement du niveau de vie de l’intéressé), autant le modèle par répartition, même dans l’économie libérale, relève d’une forme de solidarité, souvent perçue comme une « solidarité intergénérationnelle ». Dans ce modèle en effet, les pensions des ainés peuvent être vues comme financées par les cotisations associées au travail des actifs plus jeunes. Cette vision « sympathique » est erronée comme nous allons le voir. Le régime par répartition relève d’une solidarité globale, ce que les économistes libéraux ne veulent en général pas voir, et surtout ne pas laisser entrevoir.

Ainsi, dans le régime par répartition, il faut distinguer, comme le fait Bernard Friot, répartition capitaliste et répartition communiste. La répartition capitaliste est caractérisée par l’approche dite retraite à points. Ce modèle, dit ici capitaliste, mais aussi fer de lance de la politique économique de l’Union Européenne, est construit sur deux principes : cumul de points tout au long de la carrière, et calcul des retraites en attribuant à chaque retraité une pension proportionnelle au nombre de points cumulés (« un euro engagé ouvre les mêmes droits » disait alors Macron, le Président, en 2020 pour insister sur « l’équité » d’un tel modèle, tout en omettant de préciser l’écart possible entre la valeur de ce qui est cotisé et le montant perçu bien des années plus tard !). Cette approche, présentée comme « la plus juste qui soit » (« tout travail, aussi bref soit-il, est pris en compte ; la valeur du point final est la même pour tout le monde »), cache en fait deux chausse-trapes. La première est que les carrières hachées, et particulièrement les femmes, sont toujours désavantagées ; les « derniers de cordée » le sont tout autant. La seconde, qui donne à ce modèle précisément son caractère capitaliste, est que la pension dépend de la valeur du point. Tout le hic est dans la manière de calculer la valeur du point au moment du départ à la retraite. Une manière d’opérer est de considérer la masse des cotisations de l’année concernée divisée par la somme de tous les points de la cohorte des nouveaux retraités de cette année-là. Cela veut dire que le montant de la retraite ne peut être connu que le jour de l’entrée en retraite ! et comme les cotisations, dans le régime capitaliste, ont tendance à diminuer (tendance à exonérations diverses et successives de cotisations), et si en plus la cohorte est très grande, la retraite risque bien d’en prendre sacré un coup ! C’est pourquoi cette approche sera dite capitaliste, car dans ce régime, d’une part le principe d’accumulation individuelle de points pousse à un comportement individualiste et donne l’illusion que la pension de retraite résulte d’une thésaurisation personnelle, d’autre part rien n’empêche vraiment de faire baisser les pensions (en jouant sur le calcul de la valeur du point), tout en continuant d’augmenter les profits ((en diminuant régulièrement les cotisations).

La création, dès l’origine de la Sécu, du régime complémentaire à points de l’AGIRC-ARRCO [6] a été historiquement une manière d’imposer ce mode de répartition.

Dans une approche communiste de la répartition, à visée égalitaire et solidaire, les cotisations qui résultent du seul travail des salariés, doivent servir à constituer et entretenir une société la plus solide possible, toujours basée sur le principe du « chacun contribue selon ses moyens (quand « actif ») et reçoit selon ses besoins (quand retraité) ». Il n’y a donc pas lieu de parler de solidarité intergénérationnelle. Voir les retraités comme dépendants des actifs est simplement inexact voire humiliant. Dans une approche communiste, les plus-values dégagées par les entreprises doivent servir non seulement à payer les salaires, mais aussi à satisfaire les besoins de l’ensemble de la population. Dans une approche communiste, la pension des retraités n’est pas un cadeau mais un dû. Les retraités restent utiles à la société au même titre que tous les citoyens dont ils font partie.

Le schéma 4 illustre le principe de nouveaux régimes de retraites possibles, plus égalitaires, plus démocratiques et plus solidaires. Ils peuvent se décliner de différentes manières, selon les options de solidarité et d’égalitarisme choisies. Cela peut revêtir différentes formes comme : pensions égales pour toutes et tous, pensions comme continuation du meilleur salaire, et aussi, comme pour la santé, la possibilité d’être accueilli gratuitement dans des établissements conventionnés, prenant en charge la dépendance.

On peut voir dans ces modèles les nœuds vers lesquels la lutte de classe se concrétise, ainsi qu’en témoignent l’affaiblissement constant de la fonction publique et de ses « services », comme les attaques contre les régimes spéciaux de retraite, et la nécessité de batailles gigantesques pour tenter de soutenir ce qu’il en reste. Mais pas seulement. Cela montre aussi quels chemins « communistes » sont souhaitables et possibles. De manière générale, le modèle de la sécu (Schéma 2) est un modèle économiquement viable, juste et solidaire et il peut être généralisé à plusieurs domaines essentiels (Schémas 3 et 4) et au-delà. Son seul défaut est qu’il ne s’inscrit pas facilement dans le PIB. Son bénéfice social attendu n’est pas complètement mesurable avec les modes de calcul actuels du PIB. Et surtout, il ne rapporte rien aux capitalistes ni aux amis milliardaires de nos dirigeants de plus en plus compromis dans la course à la croissance libérale, et qui n’ont de cesse que de vouloir le détruire. Et ce, depuis qu’en France il a été possible d’en instaurer un.

Pierre Deransart. Décembre 2024. pierre@deransart.fr

Références

- ESS : Économie Sociale et Solidaire

- L’association ISF AgriSTA porte une proposition de Sécurité sociale de l’alimentation depuis 2017. En 2019, celle-ci a initié le Collectif national pour une SSA qui rassemble aujourd’hui 14 organisations nationales et de nombreuses dynamiques locales qui expérimentent et portent politiquement le projet. Nous collaborons ensemble à la constitution d’un socle commun de SSA et à sa promotion citoyenne et politique https://www.isf-france.org/agrista

- Le site de la SSA : https://securite-sociale-alimentation.org/

- Ce point distingue la SSA de la Sécu pour laquelle on suppose que les besoins sont a priori différents selon les personnes (sauf peut-être dans la dernière année de vie), et où l’on part du principe que les personnes ne sont pas tout le temps malade, ni toutes en même temps (dans ce dernier cas il n’y aurait plus de production donc plus de cotisation)

- Il n’est pas dans nos objectifs ici de discuter ce que devrait être un niveau raisonnable de retraite. Disons pour fixer les idées que ce pourrait être l’établissement d’un seuil minimal au moins égal à un SMIC pour les plus basses retraites et l’assurance d’un salaire net continué pour celles et ceux dont celui-ci est supérieur au SMIC

- AIRC-ARRCO : Association générale des institutions de retraite des cadres - Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés est une caisse de retraite complémentaire à laquelle tout salarié du secteur privé doit cotiser. L’Agirc-Arrco est un régime de retraite par points, c’est-à-dire que les cotisations sont converties en points de retraite. Au départ en retraite, ces points de retraite sont reconvertis en pension de retraite, laquelle s’ajoute à la pension de retraite de base versée par l’Assurance retraite de la Sécurité sociale.