Sur le livre de Benoit Borrits "Au-delà de la propriété"

[](<>)Critique et perspectives d’Au-delà de la propriété - Pour une économie des communs, Benoît BORRITS

Objet de cet article[1]

Comme son titre l’indique, un des intérêts de la lecture du livre de Benoît BORRITS est d’interroger la notion de propriété et d’un “au-delà de la propriété”, lequel aboutirait à “une économie des communs”, S’appuyant sur un “déjà-là” historique, pragmatisme cher à nos yeux, l’auteur nous propose tout d’abord en quatre chapitres de nous présenter les diverses approches de la propriété collective : le mouvement coopératif, les socialismes du XIXe siècle, les révolutions soviétiques et espagnoles du XXè siècle et la correction autogestionnaire à travers l’expérience yougoslave. Le cinquième, au regard des expériences présentées, conclut à l’impasse de la propriété collective et propose dans les trois chapitres suivants de se diriger vers une économie assise sur la socialisation par les revenus et par le financement” provoquant une nécessaire et indispensable irruption démocratique.

L’objet de cet article est de distinguer tout d’abord, d’un point de vue historique, ce qui dans la propriété collective et la correction autogestionnaire n’a pas fonctionné, pourquoi et comment nous pourrions en tenir compte. Et dans un second temps, dans les propositions faites, ce qui nous en éloigne et nous en rapproche, tout en évaluant le niveau d'acceptabilité des objections faites quant à nos thèses.

Introduction

Que la propriété des moyens de production soit privée ou collective, quelle que soit l’échelle, celle d’un pays ou celle d’une coopérative, la propriété collective reste privée pour les personnes extérieures à cette propriété : la propriété est excluante par nature.[2]

Face à cet écueil, le courant libertaire et, à sa suite, certains courants du marxisme, ont proposé la socialisation : il s’agit de la reprise en main des moyens de production par les intéressés eux-mêmes avec la perspective que ceux-ci s’entendront pour définir ensemble un plan de production*[3]** afin de le mettre au service d’une finalité sociale et non de la propriété**[4]**. Deux transformations majeures du XXe* viendront y contribuer : *la socialisation des revenus initiée par les cotisations sociales, ainsi que le financement de plus en plus important des actifs* de l’unité de production *par endettement et non par fonds propres**[5]**.*

Dans le cadre de la mondialisation néolibérale, de nombreuses luttes autour de la notion de “biens communs” sont apparues. Celles-ci participent à un horizon politique, celui de la primauté du droit d’usage, du droit à la coactivité sur celui des propriétaires*[6]**.* Étendu à la production, il entend se débarrasser *du carcan de la propriété et dans lequel travailleurs et usagers, du simple fait de leur participation et non d’une quelconque qualité de propriétaire, même coopératif, seraient appelés à délibérer pour le gérer conformément à leurs attentes. […] Des unités de production sans propriétaire dans lesquelles travailleurs et usagers s’auto-organiseront de concert pour réaliser une production socialement et écologiquement utile**[7]**.*

Jusque-là, pas d’objection globale sur la présentation introductive. Elle semble correspondre au constat et aux objectifs de nos propositions…sauf peut-être le principe de l’endettement comme antidote à la propriété. C’est un point que nous évoquerons dans les derniers chapitres de sa démonstration.

- Les expériences historiques

Pour ce qui est du mouvement coopératif, je vous renvoie à la lecture de l’article de notre camarade Xavier Morin sur le livre Coopératives contre capitalisme de Benoît BORRITS que vous trouverez ici : <{.Site.BaseURL}/articles/867fa427926553b5d4e6fe968f8d19a4/> . Il est tout à fait complémentaire et en écho avec des propositions que l’on retrouve dans cet ouvrage.

Le constat de l’auteur est sans appel : l’histoire de près de deux siècles de mouvement coopératif enseigne qu’il est vain d’attendre de celui-ci une quelconque visée transformatrice. Aujourd’hui largement institutionnalisé, il regroupe diverses formes coopératives qui n’ont pas toujours grand-chose à voir ensemble hormis un corpus de principes qui identifient cette forme de société*[8]**.*

Le mouvement coopératif ne remet pas en cause le fondement du capital. Il se contente de le déclarer second en instituant des règles qui dérogent à la vocation originelle du capital*[9]**.*

[…] même géré différemment, le capital de la coopérative reste celui de ses membres et aucunement la propriété collective de l’ensemble d’une classe ou d’une population. Voilà qui n’avait pas échappé aux premiers socialistes du XIXe siècle*[10]**.*

Néanmoins, je ne jetterai pas le bébé avec l’eau du bain. En effet, en termes de structuration d’instance de dialogue et de décision, notamment dans les coopératives de production, les règles présentes, expurgées de celles instituant le capital, pourraient nous être bien utiles. D’autant plus qu’elles sont chargées d’histoire et donc d’expérience.

En termes de représentativité des divers acteurs, la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est digne d’intérêt. En effet, elle a la particularité d’être constituée de plusieurs collèges. Son nombre varie selon les pays. En France, elle doit comporter au moins trois collèges, dont deux obligatoires : celui des salariés et celui des bénéficiaires (les usagers). Les autres collèges peuvent être des collectivités locales, des financeurs, des bénévoles, des fournisseurs, des fondateurs…Malheureusement, actuellement, la règle française stipule qu’aucun collège ne dispose de plus de 50% des voix, ce qui impose aux salariés d’être minoritaires, parfois même très minoritaires, dans les prises de décisions*[11]***. Néanmoins, la règle n’est pas inscrite dans le marbre. Il serait tout à fait possible sous un pouvoir favorable au salaire à vie que celle-ci soit modifiée. La prise de décision au sein d’une unité de production pourrait être partagée entre tous ses acteurs, participant ainsi à la socialisation des moyens de production et sa co-gestion. Et par extension, cette collégialité pourrait être étendue à d’autres niveaux de décisions collectives institutionnelles.

Le constat du caractère privé du capital coopératif va inciter le socialisme naissant du XIXè à rechercher d’autres formes alternatives. Les réponses vont être diverses et variées : celle d’une étatisation de l’économie réalisant la propriété collective comme propriété étatique, celle qui préconise la destruction de l’Etat et son remplacement par des conseils souverains de travailleurs organisés du bas vers le haut sans rien laisser subsister de la propriété, et enfin une tentative de constituer l'État comme cadre de réalisation d’une propriété collective dont la gestion serait confiée aux travailleurs, et éventuellement aux usagers, gestion qui devrait ouvrir la perspective du dépassement de l’Etat*[12]**.*

Avec Louis Blanc et son projet des ”Ateliers sociaux”, l’Etat est initiateur. Il finance la première année de fonctionnement. Anticipant les règles de partage des excédents de gestion dans les coopératives entre distribution aux travailleurs et investissements, il entrevoit en outre la mutualisation d’une partie des excédents pour la création d’assurances maladie et vieillesse avant la lettre ou pour venir en aide à des secteurs en difficulté selon le principe de la solidarité*[13]**.* Le capital existe mais seul l’intérêt est garanti. Le partage des bénéfices ne peut s’envisager qu’en qualité de travailleur de l’Atelier. C’est une forme qui appelle à la “République coopérative” chère à Charles Gide. Ce projet existera sous une forme très édulcorée sous le nom des “Ateliers nationaux” durant la révolution de Février 1848 puis disparaîtra avec elle.

A l’inverse, Pierre-Joseph Proudhon ne voit dans l’Etat qu’un organe d’oppression au service de la propriété. […] La propriété est l’instrument juridique qui permet la mise en œuvre et l’appropriation privée d’une partie du travail qu’elle (l’organisation collective de travail) accomplit. La propriété devient donc un vol, celui qui permet l’appropriation de la richesse sans travailler*[14]**.*

[…] “Ce que nous demandons est une certaine solidarité, non pas seulement abstraite, mais officielle, de tous les producteurs entre eux, de tous les consommateurs entre eux, et des producteurs avec les consommateurs. C’est la conversion en droit public, non des rêveries d’une commission, mais des lois absolues de la science économique”[15]. […] l’important n’est pas de posséder le capital mais de pouvoir y accéder. La seule façon de le faire était de le mettre à disposition des agents économiques que sont les travailleurs indépendants. C’est ainsi qu’il s’attela, au lendemain de l’écrasement de la révolution de 1848, à ce qu’il appelait lui-même l'œuvre de sa vie, à savoir la Banque du peuple.

[…] la banque était conçue sur un double principe : le rejet du taux d’intérêt (ou presque) et l’émission d’une monnaie d’échange nouvelle totalement déconnectée des encaisses métalliques. […] Quasiment un siècle avant l’économiste John Maynard Keynes (1883 - 1946), Proudhon avait pressenti combien le fait de gager la monnaie sur des métaux précieux, par définition limités en quantité, la rendait rare et constituait un frein pour l’économie. De même, la généralisation de ce crédit mutuel permettait de fournir un accès au capital sans se poser la question de sa propriété : il s’agissait d’ouvrir une voie de dépassement de la propriété*[16]**.*

Voilà des principes que l’on pourrait considérer comme constitutifs, voire dépassés dans nos propositions. En effet, nos institutions telles que les caisses de salaire, si tant est qu’elles fonctionnent au minimum dans la continuité des caisses du régime général d’avant 1950 et la mise sous tutelle de l’Etat des caisses déficitaires[17], ont pour ambition d’être les lieux de débat et de décision collective du peuple solidaire comme l’appelle de ses vœux Proudhon. Elles seront des pièces maîtresses de l’édification de l’économie. Et là où nous comblons ses vœux les plus chers, c’est bien par le prêt à moins 100%, soit le financement de l‘investissement par la subvention, le tout dans un principe de création-destruction monétaire sans profit ni intérêt.

D’après Marx et Engels, le prolétariat a pour tâche de s’ériger en classe dominante, de renverser la bourgeoisie et d’établir une nouvelle société. Quelle sera cette société ? Marx comme Engels ont toujours refusé d’en dresser le plan tout en cherchant dans l’observation attentive des mouvements en cours les prémices de celle-ci. Selon eux, le communisme n’est pas une société idéale, une utopie qu’il conviendrait de réaliser : “Le communisme n’est pas pour nous un état de choses à créer, ni un idéal auquel la réalité devra se conformer. Nous appelons communisme le mouvement réel qui dépasse l’état actuel des choses*[18]**.”* Postulat qui synthétise bien la différence entre le socialisme utopique et le marxisme scientifique cher à Marx et Engels. Et en ce qui nous concerne, nous appelons à questionner régulièrement nos actions et propositions à l’aune de cette conception. Nous ne pouvons accorder un intérêt quel qu’il soit à tout projet qui fasse appel à la *charité des cœurs et des bourses de la bourgeoisie**[19]**.*

Entre 1848 et 1878, Marx et Engels, au regard de la révolution de Juillet, de la formation de l’Association internationale des travailleurs (AIT) et de la Commune, formuleront trois positions qui seront des boussoles de l’économie socialiste.

La première s’élabore autour de 1848 en opposition au socialisme utopique et au lendemain de l’écrasement de la troisième révolution en Février.

A l’inverse de Proudhon, et rejoignant en cela Louis Blanc, ils fixent la conquête du pouvoir d’Etat par la classe ouvrière comme un objectif à la fois politique et économique : “Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher peu à peu toute espèce de capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production dans les mains de l’Etat - du prolétariat organisé en classe dominante - et pour accroître le plus rapidement possible la masse des forces productives.[20]” […] Lorsque, dans le cours du développement, les antagonismes de classes auront disparu et que toute la production sera concentrée entre les mains des individus associés, le pouvoir public perdra son caractère politique*[21]**.” […] “L’ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses conflits de classes, fait place à une association où le libre épanouissement de chacun est la condition du libre épanouissement de tous**[22]**.”*

La deuxième position prise par Marx et Engels prend source dans le processus de formation de l’Association internationale des travailleurs (AIT) qui a suscité la rencontre de diverses organisations du mouvement ouvrier, notamment libertaires. Dans son adresse à l’AIT de 1864, parlant des coopératives de travail, Marx indique : “Elles ont montré par des faits, non plus par des simples arguments, que la production sur une grande échelle et au niveau des exigences de la science moderne pouvait se passer d’une classe de patrons employant une classe de salariés ; elles ont montré qu’il n’était pas nécessaire pour le succès de la production que l’instrument de travail fût monopolisé et servit d’instrument de domination et d’extorsion contre le travailleur lui-même ; elles ont montré que comme le travail esclave, comme le travail serf, le travail salarié n’était qu’une forme transitoire et inférieure, destinée à disparaître devant le travail associé exécuté avec entrain, dans la joie et le bon vouloir*[23]**.”*

[…] Marx en conclut que “les sociétés capitalistes par actions et les entreprises coopératives sont à considérer comme des formes de transition entre le mode de production capitaliste et le système d’association, avec cette seule différence que, dans les premières, l’antagonisme est surmonté de manière négative, et, dans les secondes, de manière positive*[24]**”. On retrouve cette même ambivalence à l’égard du crédit qui “tend, d’une part, à développer l’élément moteur de la production capitaliste […] ; d’autre part, à constituer la forme de transition vers un nouveau mode de production”**[25]**.*

La Commune de Paris (18 Mars au 28 Mai 1871) sera l’occasion d’aborder la question politique. Dans La guerre civile en France, écrite peu de temps après, Marx indique que “la Commune était essentiellement le gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte entre la classe qui produit et celle qui exploite, la forme politique enfin découverte grâce à laquelle on arrivera à l’émancipation du travail”[26].

[…] Il ne s’agit pas de conquérir le pouvoir d’Etat pour “centraliser tous les instruments de production” mais d’abolir l’Etat bourgeois par la constitution d’un “gouvernement de la classe ouvrière”. L’organisation même de la Commune avec élections de délégués par arrondissement, révocables à tout moment, avec fédération à des niveaux d’agrégation supérieurs, abolit de facto le parlementarisme classique.[…] ce sont les travailleurs en mouvement, en tant qu’utilisateurs de moyens de production et non en tant que propriétaires, qui déterminent le plan de production. Marx ne parle aucunement de propriété collective et préfère parler d’”instruments de travail libre et associé”. Ici, c’est le “travail libre et associé” qui donne leur nature aux “instruments de travail”.

On peut considérer que cette interprétation marxiste du “gouvernement de la classe ouvrière” est à l’origine du conseillisme ou “communisme de conseils”[27].

Cette seconde position sera de courte durée, car très rapidement l'État propriétaire fera réapparition dans l'œuvre de Marx et d’Engels. Notamment sur la question agricole et la propriété agricole : “Abandonner le sol à des travailleurs agricoles associés, ce serait exclusivement remettre la société entre les mains d’une seule classe de producteurs. La nationalisation de la terre opérera un changement complet dans les rapports du travail et du capital ; elle abolira, finalement, la forme capitaliste de la production, industrielle ou rurale. C’est alors que les distinctions et privilèges de classes disparaîtront, en même temps que la base économique sur laquelle ils reposent, et la société sera transformée en associations de “producteurs”[28].

[…] Cependant, et c’est ce qui conduit à la troisième position, la question de la nature de l’Etat reste entière comme en témoigne la critique […] du programme de Gotha en 1875.[…] Marx précise que les coopératives “n’ont de valeur qu’autant qu’elles sont indépendantes et que ce sont des créations des travailleurs qui ne sont protégées ni par les gouvernements ni par les bourgeois”[29] […] Et pourtant cette notion de propriété étatique ne cesse de se maintenir dans les écrits de Marx et Engels “Marx et moi n’avons jamais douté que, pour passer à l’économie pleinement communiste, la gestion coopérative à une grande échelle constituait une étape intermédiaire. Or, il faudra en prévoir l’organisation de sorte que la société - donc tout d’abord l’Etat - conserve la propriété des moyens de production et que les intérêts particuliers des coopératives ne puissent pas se consolider vis-à-vis de la société dans son ensemble”[30].

A l’inverse de Marx, Jean Jaurès voit dans les nations des principes de cohésion, “des groupes historiques ayant conscience de leur continuité et de leur unité*[31]**” et réfute l’idée même de l’Etat de classe. […] En fait l’Etat n’exprime pas une classe, il exprime le rapport des classes, je veux dire le rapport de leurs forces […], le rapport réel des classes qui déterminent la véritable nature de l’Etat”**[32]**.* […] *Il est à noter que Jaurès ouvre la perspective de la municipalisation de certaines activités, laissant supposer un autre niveau de propriété collective que celui de la nation. […] Mais l’introduction de cet échelon ouvre une vision totalement décentralisée de la nationalisation que Jaurès ne confond pas avec l’étatisation : “Ce n’est donc pas en devenant patron que l'État réalisera le socialisme, mais en préparant l’abolition complète du patronat.**[33]**” Cela suppose donc que dans les entreprises nationalisées, les travailleurs ne soient nullement des salariés subordonnés à l'État**[34]**).*

[…]

Revenant sur la nation, Jaurès rappelle que celle-ci n’est pas réductible à un individu unique car “elle n’est qu’une collectivité d’individus, et elle ne peut consommer et produire que par les individus. […] Il faudra donc qu’elle délègue son droit de propriété à des individus ou à des groupes d’individus selon des conditions déterminées*[35]**”. Cette délégation “n’a d’autre effet que de donner à la nation le pouvoir d’intervenir dans la constitution de l’exercice de la propriété individuelle, de telle façon que la propriété effective du capital soit assurée toujours à ceux qui travaillent, à ceux qui produisent, et que l’homme ne puisse jamais exploiter l’homme. […] Et la propriété individuelle, au lieu d’être supprimée, est étendue et universalisée”**[36]**. Mais,* objecte Borrits, *cette universalisation ne sera rendue effective qu’à la condition que la nation, qui ne peut guère s’incarner que par l’Etat, prenne uniquement des décisions consensuelles en termes de délégations : or cela relève du vœu pieux**[37]**.*

Une autre délégation est celle des rémunérations. Jean Jaurès envisage une déconnexion entre les revenus des travailleurs et ceux qu’une production peut générer. Il préconise que la nation “délègue l’exploitation à des groupements de travailleurs sous des conditions définies qui maintiennent entre tous la juste égalité”[38]. Mais Jaurès semble être resté assez vague sur les détails de sa mise en œuvre.

Par rapport à Marx, Jaurès s’inscrit dans une perspective délibérément réformatrice prévoyant la transformation progressive de l’Etat : “Ainsi l’Etat sera peu à peu économiquement agrandi et socialement transformé. Ainsi dans l’Etat de classe et de privilège se formera le rudiment d’un État de travail, d’administration populaire et d’égalité, et cette organisation nouvelle, en se développant, amorcera, contribuera à préparer l’ordre véritablement socialiste où l’Etat ne sera plus qu’une société libérée des classes et des violences de classes.[39]” Jaurès rejoint Marx dans sa vision du dépérissement de l’Etat : “Une vaste coopération sociale où tous les travailleurs de tout ordre, travailleurs de la main et travailleurs du cerveau, sous la direction de chefs librement élus par eux, administreront la production enfin organisée*[40]**.” Nous verrons que jamais, dans l’histoire, ce chemin n’a été parcouru, d’autant qu’il est loin d’être simple.*

Mais avant d’aborder l’expérimentation des trois modèles de socialisme qui avaient été théorisés au XIXe siècle, nous proposons de faire un point sur les conquis de la classe ouvrière en France depuis la révolution jusqu'à la première guerre mondiale afin de mettre en perspective ce qui, dans la visibilisation du travail, se met en place parallèlement à la théorisation.

Avec l’abolition des privilèges la nuit du 04 Août 1789, c’est le monopole des corporations qui disparaît pour produire l’ ”homme libre sur le marché”. Mais à la fin d’un régime succède la construction d’un nouveau. Afin de donner corps à l’exposé “raisonné de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen” (Sieyès), la Révolution engage une oeuvre législative importante qui débouchera, notamment, sur les codes impériaux, parmi lesquels le Code civil établissant le droit commun des citoyens. Avec ce dernier, la condition ouvrière devient une partie du droit civil au titre de citoyen. Nu, il va lutter afin de redevenir visible, habillé du droit qu’il conquiert de haute lutte au fur et à mesure de son instauration.

En 1804, le Code civil, dans les articles 1779 à 1799, définit le “louage d’ouvrage”. Dans L’institution du travail Droit et salariat dans l’histoire, Claude Didry en définit ainsi la construction juridique : les propriétaires (clients) commandent un ouvrage à des négociants (architectes, maîtres) qui confient une fois l’affaire conclue la réalisation de l’ouvrage à des “entrepreneurs”, “maçons”, “charpentiers” et “ouvriers” qui emploient éventuellement d’autres personnes (ouvriers, membres de sa famille) : ils sont entrepreneurs en ce qu’ils font.

Cette régulation des activités productives est le résultat de longs conflits tant au niveau des institutions naissantes (Code du commerce et Code civil) que lors de grèves autour principalement du prix de l’ouvrage.

Ces rapports de production entre ouvriers à la pièce et ouvriers engagés vont devenir de plus en plus tendus. Mis entre parenthèses lors des insurrections ouvrières des Canuts et la révolution de 1848, ils vont finir par devenir inacceptables pour les plus exploités. Cette exploitation des ouvriers entre eux appelée “marchandage” va faire l’objet de critiques et déboucher sur sa remise en cause. La seconde république vote le 2 Mars 1848 son décret d’abolition. Néanmoins, sa disparition ne sera effective qu’en 1919, soit 71 ans après.

Ce temps de la critique du marchandage sera aussi celui d’une élaboration contingente d’un droit du travail constitutif du Salariat plus que l’établissement d’un bouclier protecteur visant à tempérer l’exploitation capitaliste du travail*[41]**.* Le processus juridique qui débouchera sur le Code du travail aura pour *but de remettre en cause la pluralité des formes contractuelles prises par le louage d’ouvrage, pour les ramener à des formes de rémunération dans le cadre d’une forme unique de contrat, le contrat de travail**[42]**.*

Le travail permet donc aux individus d’appréhender leur activité individuelle, en sortant de l’appartenance à la communauté du métier ou de la famille, et en s’appropriant progressivement la catégorie du contrat de travail*[43]**.*

En ce sens, le contrat de travail est moins le prodrome d’une rationalisation du travail que le produit d’une rationalisation juridique permettant de rapporter à un même contrat les liens de l’ensemble du personnel, qu’il soit ouvrier, chef d’équipe, employé, technicien ou ingénieur, à un même employeur*[44]**.*

L’institution du contrat de travail contribue à encourager une vision du travail comme engagement commun, mais sur la base d’une activité individuelle reconnue, dans la division du travail que dessine la réalisation d’un produit. Elle ouvre ainsi à des interrogations concomitantes sur la qualification professionnelle comme position de chacun dans la collectivité de travail, et sur la participation des travailleurs aux choix collectifs de ce que l’on commence à nommer ‘‘l’entreprise”, comme entité coïncidant fréquemment à l’époque avec un établissement*[45]**.*

Arthur GROUSSIER, métallurgiste et syndicaliste, élu député en 1893, s’attaque à l’élaboration de 1896 à 1898 d’un projet de Code du travail. Aux termes de longs efforts et en un temps record, il arrive à un Code qui regroupe les lois existantes et « substitue aux lois actuelles, ou incomplètes, ou surannées, des dispositions plus favorables aux travailleurs ». Le résultat a une portée politique d’une ampleur rare, dans la mesure où « ainsi compris, le Code du travail avait un intérêt très profond et très substantiel ; il était comme la formulation juridique, systématique et coordonnée, des revendications les plus pressantes du prolétariat ».

Ce projet de Code constitue le levier de nombreuses réformes en les inscrivant dans une logique radicalement différente du libéralisme alors dominant : la logique du travail. Au centre du système, la novation fondamentale est ce contrat ayant pour objet le travail, cette chose étrange que le droit n’avait pas véritablement jusque-là conceptualisée. Dans le projet de Groussier, le travail va intégrer les activités manuelles et intellectuelles par lesquelles « une personne concourt à la production, l’extraction, le façonnage, la transformation, le transport, l’emmagasinement ou la vente de matières et de produits ». Le propos est révolutionnaire, dans un monde où les ouvriers sont encore dispersés en une multitude de métiers et n’entretiennent que peu de rapports avec les ingénieurs. Mais cette initiative va se poursuivre, avec le relais de Millerand qui crée en 1901 une commission de codification des lois ouvrières et de prévoyance sociale, en allant jusqu’à l’adoption du premier livre du Code en 1911*[46]**.* Son adoption complète se terminera en 1927.

Signant la fin du marchandage, et comme évoqué précédemment, cette époque est une période de nombreuses réformes du travail. Avec la naissance du socialisme en 1820 et ses différents courants, nous assistons à l’émergence d’institutions de la classe ouvrière.

Objet d’une tentative avortée de Frédéric Bastiat, député libéral, en 1849, le droit de grève sera inscrit dans la loi le 25 Mai 1864 par le député libéral Émile Ollivier, le syndicalisme en 1884 par la loi Waldeck - Rousseau[47], enterrant définitivement la loi Chapelier de 1791. S’ensuivra la création en 1887 de la première bourse du travail à Paris par le conseil municipal à majorité radical-socialiste et blanquiste suivi de nombreuses autres qui formeront la Fédération des Bourses du travail en 1892 avec pour secrétaire général l’anarchiste Fernand PELLOUTIER. En 1885, se crée la CGT et lors de son congrès d’Amiens en 1906, elle déclare la séparation d’avec les partis et sa transformation en syndicat révolutionnaire.

Du côté de la production, la durée légale du temps de travail continue sa baisse. L’âge minimum pour travailler augmente, limitant le travail des enfants. Du côté de la santé au travail, 1898 voit la promulgation de la loi assurant la protection contre les accidents du travail des salariés de l’industrie, généralisant une initiative née en 1864 d’un chef d’entreprise Hippolite MARISTE. Le 13 Juillet 1906 voit l’instauration de la journée de repos de 24h soit la fin de la semaine de 7 jours de travail consécutifs[48].

Dans le cadre de la structuration historique du système de protection sociale français, la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (ROP) du 5 avril 1910 marque une rupture fondamentale puisqu’elle représente la première législation d’assurance sociale à caractère obligatoire et non corporative. À travers elle, il s’agit en effet de constituer une pension de vieillesse obligatoire pour l’ensemble des salariés âgés situés au dessous d’un certain seuil de salaire, sans viser une corporation particulière comme cela avait été le cas auparavant avec les employés de l’État (1853), les mineurs (1894) ou les cheminots (1890 et 1909)[49].

Voilà donc rapidement où nous en sommes peu de temps avant le premier conflit mondial mais aussi de la révolution bolchévique de Février 1917. Que de chemin parcouru depuis la loi Chapelier qui a vu l’institution des corporations de l’ancien régime disparaître et donc invisibiliser le travail sous le nouveau régime jusqu’au Code du travail à l’aube du XXème siècle qui lui redonnera sa visibilité pleine et entière. Ce chemin a été tracé non pas en alternative défensive face à l’inaltérable exploitation du patronat capitaliste mais bien en réaction offensive et constructive de la classe ouvrière au regard de sa propre exploitation (le marchandage). Collectivement, de par son organisation, ses revendications, ses luttes sociales, juridiques et politiques, elle a su imposer au monde du travail son rôle primordial de premier entrepreneur de la production. Et en tant que producteur, instaurer des droits et des devoir visibles et réciproques entre l’employé (le producteur) et l’employeur (le propriétaire). C’est le début de la construction du Salariat dont l’acmé sera la création du régime général en 1946. Alors oui en effet la seule chose qui lui manque c’est bien l’accès au capital, devenir propriétaire. Mais nous pensons que cette construction est une étape essentielle et première avant l’autogestion, avant la propriété des moyens de production. Et nous dirons même que ce passage à la propriété est l’ultime conquête à mener de la révolution vers le mode de production socialiste. Cette émancipation à travers le salariat, la classe ouvrière a mis près de deux siècles pour y parvenir. Reste maintenant à conquérir la propriété. Et il y a deux gros obstacles : les détenteurs actuels de la propriété qu’il faut déposséder et la propriété qu’il faut généraliser. Pour résumer notre point de vue sur ce que représente le potentiel révolutionnaire à venir du Salariat et son articulation avec la suite de cet article, nous citerons feu Lucien SÈVE qui a écrit[50] : L’appropriation de ces forces (productives et d’échanges de caractère omnilatérales) n’est elle-même pas autre chose que le développement des facultés individuelles correspondant aux instruments matériels de production. Par là même, l’appropriation d’une totalité d’instruments de production est déjà le développement d’une totalité de facultés dans les individus eux-mêmes*[51]**.” En imprimant aux forces productives un essor tendanciellement universel, le capitalisme engendre les bases d’une humanité nouvelle**[52]**. Mais ayant pour loi d'accroître la productivité en opposition au travail vivant et d’accumuler la richesse en sacrifiant les hommes, qui ne sont pour lui que “de simples moyens de production**[53]**”, il ne crée les présuppositions objectives de cette humanité à venir qu’en tournant le dos à ses conditions subjectives. Renverser le rapport historique entre production des choses et épanouissement des hommes est donc la tâche majeure du communisme. Là est sa nouveauté la plus radicale en tant que mode de production.*

*La condition fondamentale de cette transformation à grande échelle de l’individualité est “l’abolition du travail”**[54]*non pas sous sa forme d’activité productive mais sous ses formes exploitées.

Et c’est bien ce vers quoi tend l’abolition de la propriété, comme nous allons le découvrir à la suite de cet article.

- Les révolutions du XXème siècle

La révolution bolchevique de Février 1917 voit, comme pour la Commune en 1870 en France et en préambule lors de la révolution de 1905 en Russie tsariste, la volonté de la population révolutionnaire de gérer elle-même les affaires économiques et politiques dans des unités de productions, lieux de travail et de lutte. Cette autogestion des masses à travers les Soviets a pour objectif de maintenir un lien vivant et permanent entre le collège des représentants, des “députés ouvriers” et ceux qui les mandatent, c’est-à-dire la masse même, unie par des efforts laborieux communs, par la technique la plus concentrée de la grande production*[55]**.*

Mais la guerre civile qui s’ensuit va bouleverser la donne. Le parti bolchevique centralise le pouvoir et vide les soviets de toute velléité autogestionnaire et démocratique. Face à une paysannerie constituée d’une multitude de petits propriétaires, Lénine considère que le peuple soviétique n’est “pas assez civilisé pour pouvoir passer directement au socialisme, encore que nous en ayons les prémisses politiques”[56]

Afin de lier la nécessité d’autoriser la paysannerie à développer des relations monétaires et marchandes à concurrence d’une petite fraction de ses récoltes, en échange des réquisitions par l’État soviétique de la majorité de ses produits, un espace marchand est maintenu. Le projet de suppression de la monnaie prit fin. La Nouvelle Politique Economique (NEP) (1921-1928) verra l’enterrement du conseillisme et le retour de la propriété des moyens de productions publics entre les mains de l’Etat. Les secteurs publics et privés cohabiteront avec pour objectif l’industrialisation du pays. Mais 1929 voit avec Staline la collectivisation forcée, la mise en place de la planification économique et l’élimination physique et politique de l’opposition.

Ce qui est riche d’enseignements dans la présentation que nous fait l’auteur de la période soviétique, c’est son exposé de la contradiction qui consiste à envisager une économie socialiste sous un monopole d’Etat. Ou comme nous le verrons également par la suite, de toute tentative monopolistique quelque soit sa nature et son espace de naturalisation. A tel point que nous pouvons considérer le capitalisme et le socialisme d’Etat comme une patte d’oie au pied de laquelle il faudrait choisir entre peste ou choléra. Face à ce choix cornélien, des économistes tenteront de définir le marché socialiste à travers ce qui le distingue du marché capitaliste. C’est leurs contributions présentées dans leurs grandes lignes qui sont dignes d’intérêt pour nos thèses, principalement sous l’angle de la valeur et ses échanges monétaires, constituants primordiaux d’une économie démocratique.

Le parti communiste supposant représenter la classe ouvrière s’arrogeat la maîtrise de la valeur. De part sa suffisance, accompagné par les planificateurs, il prétendit représenter la demande à sa juste valeur. Il s’ensuivit une offre inadaptée. Et pour cause ! La demande étant imparfaitement reproduite, s’ensuivit une production inadaptée aux besoins.

Dans le cas d’une propriété collective, c’est tout le monde et personne en particulier qui est sanctionné par de mauvais choix*[57]**.* Des économistes vont tenter de trouver une solution pour *exprimer le point de vue des consommateurs sans le jeu de l’offre et de la demande qui influe sur les prix**[58]**.* Parmi eux, Alec NOVE[59] et Oskar LANGE[60]. Pour NOVE, *la théorie économique de Karl Marx, selon laquelle la valeur d’usage ne peut être quantifiée et la valeur d’échange exprime une quantité de travail, ne permet pas d’exprimer les choix de consommateur dans une société postcapitaliste**[61]**.* Face à cette problématique, LANGE proposa *un “socialisme de marché” où les prix, sans être libres, seraient fixés par l’Etat, par “essai et erreur”**[62]**.* C’est la variation de stock *qui permettrait de quantifier la valeur d’usage dans une société socialiste et de faire remonter cette information dans le secteur des biens de production**[63]**.* Il est fort à parier qu’avec les capacités informatiques actuelles, ce processus pourrait se tenir dans une temporalité sidérale !

Au final, c’est un système assez bâtard de fixation des prix qui se mettra en place. Pour le philosophe français Tony Andréani, “le système de comptabilisation ne se guidait pas sur les valeurs-travail mais sur des objectifs physiques articulés à des prix administrés reflétant des priorités politiques. Cette spécificité du système soviétique peut être interprétée comme une sorte de compromis entre la loi de la valeur (marchande) capitaliste et le principe de valeur communiste”[64].

Hors de toute démocratie, c’est une classe (la nomenklatura) qui sera maître de la valeur. S’en suivra un appareil productif qui obéira aux impératifs de la planification pour ne pas subir les foudres d’un pouvoir répressif. Hors du travail, point de salaire.

Pour Réseau Salariat, il est intéressant de noter que les revenus des citoyens soviétiques étaient organisés sur la base de salaires fixés selon une grille nationale de revenus qui ressemblait dans sa logique à celle de la fonction publique française, avec un salaire horaire selon chaque branche, lequel était bonifié en fonction de la complexité des tâches, de la qualification associée et des conditions concrètes (pénibilité, travail de nuit, coût de la vie dans certaines régions…)[65].

Inspirée principalement par des libertaires, et secondairement par des marxistes antistaliniens, la révolution espagnole de 1936 a réalisé une authentique socialisation construite sur le modèle conseilliste*[66]*** de la Commune de Paris.

Nous trouvons dans l’ouvrage des éléments d’histoire politique. Ce que nous aborderons rapidement dans cet article, ce sont les succès et les échecs et le retour d’expérience qu’ils constituent.

Le programme des militants libertaires consistait à exproprier les propriétaires et socialiser terres et entreprises. Puis, sous la forme conseilliste, créer des unités de production gérées par les travailleurs qui se fédèrent en vue de définir un plan commun de production*[67]**.*

Un comité de gestion, révocable à tout moment, était élu par les travailleurs en assemblée générale et pour un mandat de deux ans, renouvelable à moitié tous les ans. Ce comité désignait un directeur auquel il pouvait déléguer plus ou moins de pouvoirs*[68]**.*

A Barcelone, transports, énergies, activités portuaires et santé sont dirigés de cette manière. Dans ce dernier domaine, en un an, six hôpitaux sont créés dans la capitale régionale et neuf sanatoriums dans l’ensemble de la Catalogne*[69]**.*

A la campagne, c’est surtout en Aragon que la socialisation va se réaliser à très grande échelle. Plus des trois quarts des terres sont socialisées : 450 collectivités sont créées, regroupant 600 000 membres. Dans la plupart d’entre elles, l’argent disparaît et le travail est alors réparti entre tous les hommes valides de dix-huit à soixantes ans. Des magasins se créent dans lesquels les membres des collectivités s’approvisionnent grâce à un système de bons. L’argent sert aux relations de la collectivité avec l’extérieur*[70]**.*

Ce succès se retrouvera également dans les régions de Valence, en Castille, l’Estrémadure et une partie de l’Andalousie.

Pour Daniel Guérin, “l’autogestion agricole fut une incontestable réussite. […] Les rendements s’accrurent de 30 à 50 %. Les superficies ensemencées augmentèrent, les méthodes de travail furent perfectionnées, l’énergie humaine,animale et mécanique, utilisée de façon plus rationnelle. Les cultures furent diversifiées, l’irrigation développée, le pays en partie reboisé, des pépinières ouvertes, des porcheries construites, des écoles techniques rurales créées, des fermes pilotes aménagées, le bétail sélectionné et multiplié, des industries auxiliaires mise en marche, etc*[71]**.*

Afin d’éviter la concurrence entre entreprises et de coordonner la production, des regroupements se constituèrent dans toutes les branches*[72]**.*

Malheureusement, le cran supérieur de la coordination n’aura pas lieu. La gestion locale sans cohérence provoqua du particularisme égoïste, reconstituant la logique marchande. Ajouté à cela la mainmise soviétique associée au collectivisme et à la planification, la révolution espagnole se solda par un échec du conseillisme associé à la défaite politique.

L’auteur conclut ainsi cette période : Cette révolution questionne la validité du modèle conseilliste. Elle fait apparaître l’impossibilité pratique d’une planification intégrale et démocratique de l’économie, impossibilité qui justifie le maintien des échanges marchands. Comment ceux-ci peuvent-ils cohabiter avec une absence de propriété ? Proudhon en son temps avait répondu à cette question par son projet de Banque du peuple. Il est dommage que cette piste ait été ignorée par les anarchistes espagnols*[73]**. **Nous allons voir ressurgir cette question des échanges marchands dans une expérience de longue durée : l’autogestion yougoslave[74].**

Victime d’une tentative de mainmise par le “grand frère” soviétique, la Yougoslavie, maître de sa libération, mit fin à ses rapports économiques avec l’URSS.

Pour marquer le coup, en Juin 1950 est promulguée la première loi sur l’autogestion des entreprises. Désormais, les travailleurs de chaque entreprise élisent un Conseil ouvrier de quinze à cent vingt membres qui désigne ensuite un Comité de gestion co-dirigeant l’entreprise avec un directeur nommé par l’Etat ou une entreprise de niveau supérieure (maison-mère). Les entreprises obtiennent une autonomie comptable et financière, commercialisent directement leur production et ont libre choix des clients et des fournisseurs. Les grandes options économiques demeurent planifiées et s’imposent aux organes d’autogestion. Mais le plan fonctionne désormais de façon indirecte par l’intermédiaire de plusieurs leviers. Du point de vue des prix, certains sont libres alors que d’autres sont fixés centralement - notamment lorsqu’il existe un monopole - ou encadrés - de biens de première nécessité. Par ailleurs, tout un système de taxes et de subventions influence directement la production et la formation des prix lorsque ceux-ci sont libres. Afin d’orienter les investissements, des fonds sociaux d’investissement sont constitués avec des enveloppes budgétaires par branches que les banques distribuent en servant les entreprises les plus offrantes en termes de taux d’intérêt et non en termes de qualité des projets*[75]**.*

Cette politique initiale fera de la Yougoslavie la championne européenne de la croissance de 1950 à 1964 tout de même !

Fort de ce succès, le développement de l’autogestion déboucha dans les années 60 sur l’élection des dirigeants par le Conseil des travailleurs.

Ce tournant fondamentalement positif aurait pu s’accompagner d’une démocratisation des dispositifs de la planification. […] Sans la démocratisation des grands choix économiques, ce plus d’autogestion dans les unités de production devait fatalement déboucher vers plus d’autonomie et donc plus de marché*[76]**.*

S'ensuivit une chaîne d’autonomisation où les intérêts particuliers prirent le dessus sur les intérêts généraux. Ce furent d’abord les grandes entreprises qui devinrent maître de la création monétaire par le biais des banques. La logique marchande s’imposa de plus en plus. Le politique ne demeurera pas non plus inactif. Fort de la concurrence entre républiques, les nationalistes appelleront à la dislocation.

Afin de contrer cette dérive, le pouvoir central tenta de mener une politique qui puisse contenter tout le monde. Les entreprises eurent la possibilité de disposer de la totalité de leurs revenus. Provinces et républiques obtinrent un droit à l’autodétermination, la présidence de la confédération devint tournante. Pour contenter l’opposition de gauche, un retour vers le conseillisme sous forme d’une atomisation des grandes entreprises vit le jour.. Néanmoins, le politique gardait la maîtrise en étant présent dans toutes les institutions et la Ligue communiste conservait son monopole politique.

La dernière décennie de croissance qui fut celle des années 70 se bâtit sur des fondations de plus en plus pourries. L’autonomie disparut au détriment d’une dépendance de plus en plus marquée au pétrole, au crédit suivi de dette puis du FMI, sur fond de corruption, d’autoritarisme et de dislocation de l’unité yougoslave. Les intérêts nationalistes vont finir par disloquer la fédération et cela débouchera sur la guerre civile.

Alors que l’autogestion prouvera sa grande force dans le développement du pays jusqu'en 1964, elle ne débouchera pas sur plus de démocratie dans les grands choix économiques. La persistance d’une étatisation de la politique et de l’économie accompagnée du pouvoir de création monétaire par crédit aux mains de conglomérats d’entreprises débouchant sur une économie marchande de type “clientéliste” rendit de fait l’économie yougoslave de plus en en plus dépendante d'intérêts particuliers. La crise du pétrole l’exacerbant, elle finit par nourrir le nationalisme. S’il fallait n’en retenir qu’une leçon, c’est que toute démocratisation économique ne peut se développer que de bas en haut, de la micro à la macro économie et en irriguer toutes ses composantes, accompagnée d’une absence totale de pouvoir particulier, que ce soit entre les mains d’un groupe de producteurs ou de la représentation étatique.

L’autogestion yougoslave va influencer en Europe partis et syndicats. En France, la troisième voie d’un socialisme de planification démocratique*[77]*** va être adoptée par le **syndicat** CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens) en 1959 par son comité central. En 1966, entre-temps déconfessionnalisé pour devenir la CFDT (Confédération française démocratique du travail), le syndicat écrit dans son programme : *il ne peut y avoir de justification au droit de propriété sur les moyens de production, ni au pouvoir de gestion qui en découle. […] Les biens de production représentent un patrimoine commun qui appartient à tous. […] La propriété des moyens de production doit devenir sociale, elle doit faire partie et constituer le tronc même de ce qu’on appelle le bien commun. Quant à la gestion, elle doit revenir aux travailleurs**[78]***. Côté **parti**, c’est le PSU (Parti socialiste unifié) qui en mars 1969, lors de son congrès, *introduit dans la thèse n°6 des premières ruptures par rapport à l’étatisation économique. La planification doit être “démocratique” dans son élaboration, elle doit permettre aux hommes en tant que producteurs, en tant que consommateurs, en tant qu’habitants et en tant que citoyens, d’exprimer leurs préférences collectives”**[79]**.* Mais pour ces deux institutions, cela passe par la nationalisation pour ensuite confier la gestion à la collectivité des travailleurs, rappelant le positionnement de Jaurès, une propriété sociale des moyens de production, concept jamais clairement défini. Ou du moins, au regard de la suite, soit le congrès de 1970 de la CFDT, le congrès de Suresnes de mars 1972 du Parti socialiste et le programme commun de Juin 1972, le maintien de la propriété étatique. 1978 verra la disparition du programme commun et 1981 les nationalisations…sans autogestion.

Il reste à noter un passage historique où a été présenté un concept surprenant de la propriété dans le cadre de l’autogestion : les “Assises du socialisme” et la notion de “dépropriation” proposée par Pierre ROSANVALLON[80]. Il estime que “la question de l’appropriation des moyens de production ne se réduit pas à la substitution d’un nouveau propriétaire collectif au propriétaire individuel”[81]. Il en appelle donc au dépassement de la notion de propriété privée comme étatique, ce qui l’amène à défendre la “socialisation et dépropriation de l’entreprise” contre la nationalisation. Pour lui, “le problème de la socialisation, conçu comme mode d’articulation entre l’intérêt local et l’intérêt global, reste en effet insoluble tant qu’on le pose par le seul biais du changement de propriétaire. Il ne peut être résolu que par l’éclatement et la redistribution des différents droits qui, regroupés, forment le droit classique de propriété. Pour rappel, ces droits sont les suivants : usus : le droit d’utiliser une ressource ; fructus : le droit de bénéficier des fruits de son exploitation ; abusus : le droit d’aliéner ce bien en le détruisant ou en le cédant. Ces droits seraient redistribués entre différentes instances (entreprise, région, Etat, collectivités diverses). Pour Benoît BORRITS, il n’y a aucune remise en cause de la propriété mais simplement un démembrement des droits de la propriété classique entre différents niveaux de décision*[82]**.* Aux nationalisations succèderont les privatisations. Le Parti socialiste, sous Mitterrand et plus tard Jospin, sera celui qui aura le plus privatisé et ouvert la voie au démantèlement sans complexe des services publics.

- Les perspectives d’un au-delà de la propriété ou convergences - divergences entre les propositions de l’auteur et celles de Réseau Salariat

Au regard des expériences alternatives à la propriété du XXième siècle, l’écueil principal est bien la dimension du collectif dans les droits constitutifs de la propriété.

Que ce soit à l’échelle d’une unité de production (conseillisme, autogestion, coopérative) ou d’un Etat (Yougoslavie, Union soviétique), l’absence des conditions politiques, financières et techniques garantes d’une prise de décision représentative de la diversité de la société, de l’échelle micro à l’échelle macro, dans l’économie de la Nation, a débouché sur la forme bien plus aisée et égoïste de la propriété privée et sur l’échec final de ses économies.

Néanmoins, c’est bien sur l’autel de ces échecs qu’il faut construire de nouvelles alternatives au capitalisme en faisant en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs.

Le mouvement coopératif a été la première tentative d’expérimenter une propriété collective. Une coopérative n’est pas aux commandes d’investisseurs […] et ses membres dirigent l’entreprise sur une base démocratique - une personne une voix - et non selon le montant de leurs apports. Néanmoins, une part coopérative reste de nature privée et même si les réserves impartageables forment une propriété collective, […] ceux qui ne sont pas membres de la coopérative sont d’office exclus de cette propriété*[83]**,* ce qui nous amène à la considérer comme une propriété privée. Malgré tout, on ne peut nier la dynamique politique et économique qu’elle a représentée et représente encore, notamment *pour des personnes soucieuses d’expérimenter en dehors de la logique du capital.* Son accès au capital est difficile. *Si le mouvement coopératif n’a absolument plus aucune vocation de transformation sociale, il n’en reste pas moins vrai qu’il demeure un vecteur d’innovation et qu’à ce titre, et en conjonction avec d’autres facteurs exogènes, il est appelé à se dépasser**[84]**.*

Les plus :

● dans la société coopérative ouvrière de production (SCOP), participation démocratique des producteurs aux choix économiques de l’unité de production

Les moins :

● la coopérative d’usagers où souvent les salariés sont subordonnés

● propriété privée d’usage des moyens de production

● pas de socialisation de l’investissement

● statut d’emploi

La seconde tentative d’expérimentation de la propriété collective est étatique. Soit directement par l’Etat via un parti le plus souvent unique (ici le Parti communiste soviétique), soit via du capital d’Etat à travers la nationalisation.

Gestion étatique :

Les plus : l’accès aux besoins les plus fondamentaux comme le logement, l’énergie, le vêtement, la nourriture et le travail devrait être garanti. Mais difficile de traduire des orientations politiques en objectifs économiques*[85]**.*

Les moins :

● les travailleurs restent en position subordonnée, ce qui n’est guère porteur d’émancipation et explique leur peu d’attachement à la préservation du système[86].

● à l’international, la propriété reste celle de l’Etat.

● seule sanction des mauvais choix, rationnement et file d’attente[87]

Concernant la planification, on ne peut ignorer que les moyens de communication et de transmission de l’information n’étaient pas assez performants pour envisager orienter et caler la production à la réalité de la demande, du moins dans un temps suffisamment court. De la même manière que le commerce capitaliste s’est globalisé et a vu apparaître le “supply chain”, il semble qu’avec la technique actuelle, celle-ci serait de bien meilleure efficience.

Mais cela n’aurait pas suffit à son maintien. Un autre facteur de son effondrement est son système bancaire et sa monnaie-finance[88]. Au même titre que la production, la propriété de la création monétaire est un élément essentiel d’une économie socialisée. Et l’une ne va pas sans l’autre pour lui donner toutes ses chances de réussir.

Les nationalisations en sont de bons exemples. Il s’agit de transferts de propriété d’agents privés vers l’Etat […] l’entreprise reste une entreprise de capitaux.. L’Etat peut agir comme le ferait un quelconque propriétaire privé*[89]**. […] Une propriété même étatique comporte un droit d’aliénation et donc de soustraction à l’usage public**[90]**.*

La troisième tentative à laquelle Marx était attaché en dernier lieu est celle expérimentée par la Yougoslavie pendant une trentaine d’années (de 1950 à 1980), à savoir une propriété restée étatique mais dont la gestion des unités de productions est confiée aux travailleurs et usagers. Mais l’omniprésence du Parti communiste dans les décisions macroéconomiques et la délégation de pouvoir (financier, gestionnaire) à l’échelle microéconomique à des groupes privilégiés n’ont jamais permis une réelle démocratisation de l’économie.

Récapitulons ce qui pose problème :

➔ Une gestion microéconomique, même autogestionnaire, sans interactions avec les niveaux macro, pousse à maintenir des mécanismes de propriété privée et de marché capitaliste;

➔ Et inversement, une gestion macroéconomique sans prise en compte de la réalité microéconomique des UP et sans connaissance des besoins des usagers conduit à un échec de la planification

➔ Un partage des droits de la propriétée se manifeste par le pouvoir de l’abusus au groupe dominant (Parti, Etat);

➔ Le pouvoir de la création monétaire ou de l’accès au financement limité à un groupe dominant est un marqueur déterminant d’un échec de l’autogestion et d’une économie socialiste.

Aussi faudrait-il parvenir à :

➔ permettre une gestion interactive entre le macro et le micro socialisée;

➔ permettre à tous les citoyens, qu’ils soient producteurs (et) ou usagers, d’exprimer leurs besoins et d’y répondre et les laisser libres de créer. La valeur ne serait plus que celle du travail et de la décision collective. La sanction : une ré-orientation voire l’arrêt pur et simple de la production en cas de non concordance à un besoin;

Relativement à ces expériences, l’auteur suggère des pistes :

● Comment envisager la complémentarité d’un plan avec des unités de production autogérées ?* Sa réponse est dans une autre question : *qu’est ce qui interdirait que les budgets soient débattus démocratiquement à différentes échelles, régionales, nationales et, pourquoi pas, internationales ?[91]*

● De par la disparition des actionnaires, la valeur ajoutée est à partager entre les seuls salariés. Aussi, sur un marché socialisé, il lui apparait *comme inéluctable \[…] d’accepter d’avoir une rémunération en fonction du comportement économique de l’unité de production à laquelle on participe.* \[…] *Il convient dès lors d’imaginer un ensemble de systèmes et de règles qui permettent de mutualiser les revenus pour les rendre plus stables[92].*

A ce stade, proposons, comme l’auteur nous y invite, de définir ce qu’est l’actif et le passif du bilan d’une entreprise.

L'actif et le passif constituent les 2 parties du patrimoine d'une entreprise.

Elles doivent apparaître, sous la forme de 2 colonnes, dans son bilan comptable et permettre d'évaluer sa valeur par ventilation.

L'actif comprend tous les biens et droits que possède l'entreprise : bâtiments, fonds de commerce, matériel, créances, brevets déposés, par exemple.

Il distingue :

● l'actif immobilisé (fonds de commerce, matériel, notamment) ,

● l'actif circulant (stocks, personnel, créances, solde bancaire créditeur, par exemple).

Les éléments de l'actif ont une valeur économique positive (entrée de ressources).

Karl Marx analysait le cycle du capital dans le cadre de sociétés de capitaux. Il y distinguait le capital fixe (marchandises) et le capital variable (achat de la force de travail)[93].

Dans une coopérative de travail, comme les propriétaires sont les travailleurs, le cycle du capital ne sert que la rémunération. Le capital variable disparaît. Toute la valeur ajoutée est salaire.

C’est alors qu’il en vient à évoquer ces cotisations (qui) ont un caractère révolutionnaire que l’on ne souligne presque jamais : elles sont un élément de contestation de la propriété. Elles obligent le propriétaire de l’entreprise à accompagner le paiement d’un salaire de diverses autres contributions indirectes au bénéfice du salarié ou de l’ensemble de la société*[94]** […] Et cette contestation de la propriété est dans le même temps un formidable outil de socialisation des revenus monétaires issus de la production. […] pourquoi ne serviraient-elles pas aussi à sécuriser par mutualisation les revenus des travailleurs en activité ?**[95]***

C’est à l’évocation de la cotisation que nous pouvons observer qu’il souligne le fait que cette dernière permet d’assurer des salaires au secteur non-marchand. Mais il ne qualifie pas les autres salaires issus de la cotisation comme du salariat hors de l’emploi.

Le passif est constitué des éléments suivants :

● les capitaux propres (passif immobilisé),

● les dettes (passif circulant).

Les éléments du passif ont une valeur économique négative (sortie de ressources).

Dans un bilan comptable normal, l'actif doit toujours être égal au passif. Lorsque les liquidités du passif sont supérieures à celles de l'actif, l'entreprise est en cessation de paiement.

Dans une entreprise capitaliste, les capitaux (actifs) sont distribués en actions (passif) qui constituent les fonds propres (on serait tenté d’y mettre des guillemets). Si à l’actif il y a du profit cela déclenche généralement une montée des actions suivi d’une distribution de dividendes (passif). Aussi, fonds propres = capitaux des actionnaires + profit - dividendes.

Mais elle peut également s’endetter. Liquidités (actif) = dettes (passif circulant). Aussi, les fonds propres = actifs - dettes

D’un point de vue de la propriété, sauf emprunt sous hypothèque, le prêt ne permet pas d’être propriétaire de l’entreprise. Seul l’actionnariat est une propriété privée de l’entreprise à la hauteur de la part de ses actions constituant les fonds propres.

Dans une coopérative, seules les parts sociales sont du domaine de la propriété privée. Les réserves impartageables sont une propriété collective…mais limitée aux seuls sociétaires.

[…] La nature a horreur du vide et l’existence de fonds propres sans propriétaires est un objet d’accaparement qui mène droit à une privatisation, ce que l’histoire de la Yougoslavie nous a justement confirmé*[96]**.*

Comment donc faire en sorte, à l’actif comme au passif, que la propriété privée soit abolie et devienne commune ?

3.a. A l’actif

Comme évoqué plus haut dans le paragraphe sur l’actif, Benoît BORRITS revient sur la cotisation. En passant à un niveau supérieur de socialisation du revenu, un niveau dans lequel la rémunération des travailleurs est partiellement déconnectée du revenu généré par l’unité de production dans laquelle ils opèrent, […] de quoi largement relativiser l’intérêt pour le maintien de rapports de propriété*[97]**.* Fort justement, il évoque l’impôt, autre forme de socialisation…mais des revenus en ces termes : *[…] procéder par la fiscalité revient au même. […] Mais n’est-il pas plus simple de taxer à la source ces revenus du capital en instaurant des cotisations à la charge des entreprises ? Pourquoi laisser se former des revenus du capital pour ensuite les reprendre en partie par la fiscalité ? Pourquoi “faire compliqué” “quand on peut faire simple” ? **Tout simplement pour ne pas poser la question du régime de propriété des entreprises[98].**

C’est alors qu’il aborde le déjà-là sur quoi repose nos thèses mais en objectant qu’en termes de finalité de production, c’est vers la gratuité qu’elle tend, et rien que la gratuité. Or, à cette inexorabilité, le groupe thématique “Monnaie” de RS propose page 7 du document de travail “Salariat; Marché; Monnaie” une perspective plus nuancée :

A côté d’une production non-marchande fortement élargie, nous conservons le marché, le salaire et la monnaie. Cette orientation repose sur l’analyse du déjà-là relatif au salaire, mais aussi sur le fait que ces institutions existaient bien avant le capitalisme. Il n’est pas inutile de rappeler que le marché, le salaire et la monnaie ne sont pas spécifiquement capitalistes. Ils ont fonctionné sous d’autres formes durant l’Antiquité et le Moyen-Age. Ils peuvent très certainement prendre la forme de la démocratie économique.

A l’échelle du temps long, nous observons que chaque période porte en elle quelques traces de celles qui la précèdent. C’est ainsi que nous gardons actuellement certaines institutions de l’ancien régime, comme celle de l’héritage. De même, le mode de production socialisé conservera des formes issues du mode de production capitaliste. La persistance d’une production marchande, délestée de ses pesanteurs, en sera certainement l’expression.

La suite de la démonstration consiste à tout d’abord présenter sa propre proposition puis de balayer les autres propositions de socialisation des revenus, de les interroger en termes de rapport sociaux-économiques et comment elles participent à l’extinction de la propriété dans la sphère productive.

L’économiste propose sa péréquation de la richesse produite et disponible. Pour résumer, cette péréquation agit comme un outil de mutualisation des fonds propres investis des entreprises[99]. Son intérêt est double : démarchandiser les rémunérations des producteurs[100] et subventionner l’emploi[101]. Il évoque également un troisième avantage comparativement au taux fixe de la cotisation : son caractère progressif au regard du revenu net. La proposition actuelle de Réseau Salariat d’étendre la cotisation non plus à la rémunération mais à la valeur ajoutée aurait le même effet. En effet, l’impact du taux de cotisation sur la masse salariale dépendrait de son rapport dans la valeur ajoutée.

C’est alors qu’il poursuit en interrogeant sa proposition au regard des différentes formes de sécurisation de volume monétaire individuel.

Il évoque dans un premier temps le revenu d’existence. Ce qui est troublant dans ce passage[102], c’est d’abord la non évocation de son financement qui pour la majeure partie s’appuie sur la taxation des revenus, et donc sans remise en cause du capital ni de la propriété privée de l’unité de production. Par contre, c’est plutôt par un questionnement conservateur voire réactionnaire : Mais la société est-elle prête à accepter qu’une partie des revenus monétaires de la sphère marchande soit distribuée sans contrepartie de travail ? [103] qu’il interroge sa pertinence.

Viennent ensuite les formes de sécurisation des salaires. Il commence[104] par la proposition de la CGT et la “sécurité sociale professionnelle” qui instituerait un Nouveau statut du travail salarié (NSTS). Cela consiste à conserver son statut et son ancienneté ainsi que son contrat de travail entre deux emplois jusqu’à obtention d’un nouveau contrat de niveau (qualification, salaire) au moins égal au précédent. Il conteste le fait que dans la perspective d’un basculement vers l’autogestion, cela reviendrait à hériter de salaires issus d’une gestion capitaliste de la force de travail et que par ailleurs, est-il normal qu’un salaire qui a été donné dans le cadre et par une unité de production engage l’ensemble des acteurs d’une économie ?[105] Mais il semble oublier le rôle des institutions représentatives du travail, notamment les conventions collectives, qui sont justement des lieux d’expression, de débat et de construction du salariat. Comment ne pas envisager que cela soit justement dans ce cadre que tout cela soit évoqué et régulé ? On le soupçonnerait presque de valider la loi travail et son inversion du droit : une unité de production aurait un droit supérieur aux unités de production constitutives de la branche ? Ce n’est pas le projet de la CGT. Nous sommes plus dans une extension du statut des branches de la métallurgie, chimie, banque… et d’un salaire continué entre deux contrats.

Vient ensuite le Salaire à vie de Bernard FRIOT[106]. Il en souligne tout d’abord sa perspective postcapitaliste. Puis, en contre-point au NSTS, il parle d’ ”externalisation” de la fixation des rémunérations dans les jurys citoyens de qualification. Et s’interroge sur le mode d’établissement des prix dans un système où la rémunération des travailleurs n’en serait plus une composante*[107]**…*Nous ne sommes pas d’accord sur cette affirmation. Le groupe thématique “Monnaie” de Réseau Salariat présente un modèle économique où celle-ci continue à en faire partie[108]:

Les éléments techniques (*) dont nous avons besoin pour ce calcul sont :

1 la somme de tous les salaires (la masse salariale totale),

2 la valeur économique de la production marchande (nombre de citoyens-producteurs la produisant multiplié par le salaire moyen).

(*) Ces éléments sont appelés à changer constamment. Il est donc nécessaire de les mettre à jour à chaque nouveau cycle.

Ces données permettent le calcul d’un coefficient applicable à la valeur économique de la production marchande. Ce coefficient (masse salariale totale / valeur économique totale de la production marchande) permet d’assurer l’égalité entre la monnaie créée au début du cycle et la somme des ventes de la production marchande durant ce cycle. A l’échelle microéconomique, chaque UP utilisera ce coefficient pour définir les prix de ses productions marchandes . Ce mode de calcul traduit l’affirmation que la production marchande n’est pas seulement le fait des citoyens-producteurs la produisant, mais aussi celui de tous les autres citoyens-producteurs.

Nous devons ici souligner que l’utilisation du salaire moyen dans ce mode de calcul nous est dictée par l’un des principes politiques de Réseau Salariat, lequel principe affirme que les salaires des producteurs sont liés à leur niveau de qualification, et non à leur activité effective. De ce fait, nous prenons le parti de définir la masse salariale d’une UP, comme son effectif multiplié par le salaire moyen général. L’autre solution consisterait à utiliser la masse salariale réelle de l’UP concernée, mais alors il faudrait de nouveau relier le salaire des producteurs à leur activité effective. Pour mieux comprendre, prenons l’exemple de deux boulangeries dont les producteurs de l’une auraient un niveau de qualification supérieurs à l’autre (en raison de leurs parcours dans la production) : le prix de leurs baguettes s’en trouverait fortement impacté ! L’utilisation du salaire moyen général permet de contourner ce problème et de conserver la déconnexion entre le salaire des producteurs et leur activité effective. Ainsi notre modèle s’accorde pleinement aux thèses de Réseau Salariat.

Après l’expression de son point de vue sur la rémunération par les grades[109], c’est par le biais de la propriété qu’il termine. Il rappelle fort justement que nous réduisons à l’usus (la notion de “co-propriété d’usage”) la propriété des unités de production tout en appelant de ses vœux une définition plus précise de cette forme non exclusive de propriété.

Après avoir présenté les différentes formes de sécurisation de volumes monétaires individuels, il en appelle à un débat démocratique sur la socialisation du revenu par l’intermédiaire de son outil de la péréquation. Il le structure autour de plusieurs questions :

- Quel pourcentage de péréquation à appliquer ?

- A tous les individus ou seulement ceux qui sont en poste ?

- De manière uniforme ou par un système de grades ?

- Quelles modalités d’accès et montants pour les salaires “différés” (“continués” pour nous) et de remplacements ?

- Quelle part du non-marchand dans l’économie globale ?

- Quelle part dédiée à l’investissement ?

- Quelle grille de revenus minimums obligatoires ?

Puis il aborde le partage des rémunérations à l’intérieur des entreprises. Il écarte d’emblée celui du Salaire à vie qui finalement, comme il le reconnait[110] consiste à un pourcentage de péréquation de 100. Il s'intéresse donc plutôt à celles où demeure une part socialisée et une autre dépendante encore de ses résultats sur le marché, donc à une péréquation de moins de 100%.

Tout d’abord, l’autogestion nécessitera de définir un nouveau droit du travail qui régit des relations entre pairs et ne cherche donc plus à compenser l’inégalité de la relation entre salarié et patron*[111]***

Le pivot est la part de la péréquation et donc de rémunération garantie.

Tout d’abord celui actuel (salaire garanti contractuellement) avec la possibilité que la péréquation ne couvre pas l’ensemble de la rémunération. Il y aurait donc un risque de défaut de paiement.

Puis celui d’une rémunération indicative (soit par avance mensuelle soit par quota d’un nombre de part total de rémunération) où seule la péréquation garantirait un revenu.

Et pour finir, sur le modèle des grilles de salaires minimales des conventions collectives, moduler la part d’allocation de la péréquation en fonction des grades.

En partie comme pour le groupe thématique “Monnaie” de Réseau salariat, de par la place du secteur non-marchand et autres revenus de substitution, tout en maintenant le secteur marchand, il conclut que la socialisation des revenus, contestation de la propriété, ne peut que s’approfondir jusqu’à l’extinction de la propriété privée dans la sphère productive.

Je considère sa proposition de péréquation comme un outil de transition qui, comme il l’envisage dans son appel au débat, permettrait d’expérimenter et de construire la démocratie économique que nous appelons de nos vœux. Mais cela ne concerne que la part des actifs. Aussi, c’est au passif que nous passons par la suite[112].

3.b. Au passif

Pour ce qui est du passif, c’est dans le contexte de la disparition des actionnaires, et donc des fonds propres qu’il se situe. Et contrairement au groupe thématique “Monnaie” de Réseau salariat, il se place dans l’environnement actuel, à savoir une monnaie non contrôlée par le gouvernement national, et de montrer que cela n’est peut-être pas un obstacle pour un projet de dépassement de la propriété*[113]**.*

Aussi, dans cette perspective, continue-t-il à utiliser le mécanisme monétaire de création-destruction par le crédit-dette mais sans intérêt, où du moins dans la limite des frais de fonctionnement et d’une marge de défaut éventuel. C’est comme un air de déjà-vu avec la banque du Peuple de PROUDHON qu’il plébiscite depuis sa première évocation.

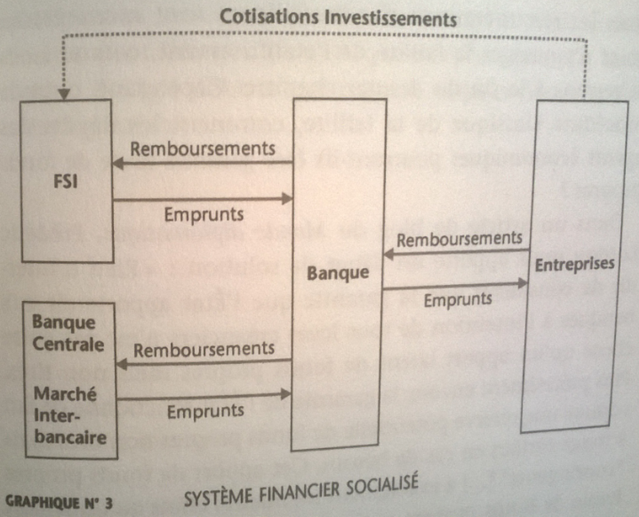

Aussi, voici ci-dessous le schéma de son système financier socialisé.

Le FSI est le fond socialisé d’investissement abondé par une cotisation investissement. Il concerne prioritairement les financements à long terme, le court terme étant destiné au marché capitalistique.

Encore une fois, je considère cette proposition comme une forme transitoire vers le Salaire à vie et son modèle basé sur la subvention, càd finalement un taux d’intérêt négatif de 100% ! Il peut contribuer à faciliter le développement à l’international en facilitant les échanges monétaires avec des pays frères avec lesquels nous pourrions échanger avant qu’ils ne passent eux-aussi à une monnaie neutre. Auquel cas le passage à la création de notre propre monnaie serait une seconde étape de l’internationalisme de l’économie socialisée du SàV.

Pour conclure cette partie, et pour souligner nos convergences, je reprends ces mots[114], que l’on pourrait très bien faire nôtres quant au sens politique de nos travaux :

Au final, cette gestion budgétaire du FSI permet, sur un espace donné (région, pays ou ensemble de pays), de réaliser une planification incitative de la production. Nous avons, au début de ce livre, pointé les impasses et l’impossibilité de la planification intégrale de l’économie. Cette nouvelle forme de planification permet d’orienter l’économie dans le sens voulu par une communauté tout en laissant les agents économiques libres d’agir dans ce cadre. L’investissement n’est plus au service de la valorisation du capital, mais le résultat d’un débat démocratique sur l’orientation de la société. Il s’agit donc d’une rupture majeure avec l’ancien ordre capitaliste.

Ce que nous nommons dans nos travaux la démocratie économique[115].

Benoît BORRITS rassemble sous un même qualificatif communs sociaux les régimes sociaux existants et ceux qu’il propose comme le régime de péréquation de la richesse produite et disponible et le Fonds socialisé d’investissement. Il souhaite que l’adhésion à ces communs sociaux soit dépendante d’une zone géographique donnée et que ce choix présuppose une délibération collective de tous les intéressés. Ensemble, les communs sociaux permettent de s’affranchir de la notion de propriété et donc d’esquisser ce que sera un commun productif*[116]**.*

La meilleure référence que nous ayons à ce jour d’un commun productif est la coopérative de travail. […] Mais la présence des communs sociaux permet de dépasser la forme coopérative , qui reste de nature privée, afin de la faire évoluer vers le commun productif. Ce ne seront désormais plus les membres de la coopérative - qui ont un statut de propriétaires - qui délibéreront, mais les personnes directement intéressées à la conduite de celle-ci. Qui sont-ils ? Comment s’organiseront-ils ?[117]

Les personnes intéressées à la conduite de celle-ci sont ses travailleurs mais également les usagers. Le travailleur est certainement le plus à même de détenir la façon dont la production doit être organisée, alors que l’usager s’intéressera plus à la qualité et au prix des produits. D’où l’intérêt d’organiser une dualité de pouvoirs qui cohabitent et dialoguent, ce qui de facto ouvre une nouvelle voie dans la remise en cause d’une économie purement marchande*[118]**.*

A l’échelle micro-économique, l’unité de production est constituée d’une assemblée générale (AG), d’un directoire et d’un conseil d’orientation..

L’AG, sur le principe des Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) est composée des collèges suivants : salariés, associations, usagers, collectivités territoriales,riverains, ….Sur proposition des salariés, elle valide ou démet le directoire. Elle gère également les dissensions entre le conseil d’orientation et le directoire.Elle est un puissant moyen d’expression des usagers pour faire connaître aux travailleurs leurs préférences, leurs souhaits, leurs griefs, leurs satisfactions.

Le Directoire est nommé par les salariés. Ces derniers peuvent également le démettre. Le tout avec validation par l’AG. Il est plus ou moins important selon l’échelle de l’UP. Il est le centre opérationnel du programme de production.

Le conseil d’orientation est nommé par les usagers. Il est le faire-valoir des usagers et l’instance de dialogue entre travailleurs et usagers. Il valide le programme de production du Directoire. S’appuyant sur la Commission des prix, instance macro-économique, il fixe un juste prix rémunérateur.

A l’échelle macro-économique, toutes les UP sont interconnectées sur toute la chaîne de production, de la fabrication à la vente. La même représentation se retrouve par l’intermédiaire du porte-parolat.

La Commission des prix est le lieu de formation et d’information des prix donnés aux consommateurs et aux clients des UP. Elle est l’interlocutrice privilégiée des conseils d’orientations. Dans sa conception, elle est proche de nos instituts statistiques et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Mais comment s’assurer la participation des usagers ? Pour répondre à cette question, l’auteur fait référence aux propositions issues d’un livre de Dominique PELBOIS, Pour un communisme libéral. Il propose que le pouvoir soit donné, “à la fin de chaque période comptable”, par “le montant de toutes les dépenses […] que chacun de ses clients a effectuées chez elle”.[119]

Il identifie trois types de client : les acheteurs, les locataires et les abonnés. “La mise en oeuvre de la règle fondatrice du communisme libéral exige que l'ensemble de ces biens - biens durables des ménages (logements, automobiles, équipements ménagers, etc.), installations fixes des entreprises (terrains, bâtiments, machines) ou des exploitations agricoles (forêts, champs, prairies, silos, hangars, bétail, tracteurs, etc.) - ne soient jamais achetés ni vendus, ni par les ménages, ni par les entreprises, mais qu’ils soient loués ou fassent l’objet d’abonnements*[120]**.” Les UP mettent en oeuvre trois modes de vente vis-à-vis de leurs clients. Soit elles réalisent des biens ou services de consommation courant (vêtements, nourriture, repas au restaurant…) qui seront achetés par les clients, soit elles disposent de biens durables (habitation, automobile) qu’elles loueront à leurs clients, soit elles distribuent des services sur une longue durée, services auxquels les clients s’abonneront**[121]**. […] on enregistre comptablement l’ensemble des achats des différents clients et que, sur la base de ce montant, s’organise la répartition du pouvoir**[122]**.* Et pour ceux qui seraient minoritaires ou nomades (touristes par exemple), il serait représenté par des collectifs ou l’institution. Dans le cadre d’une SCIC, plébiscitée par l’auteur car à même de représenter l’ensemble des acteurs de la démocratie économique, la répartition du pouvoir s’entendrait bien-sûr dans celui du collège des usagers.

On obtient ainsi la “planification spontanée” […] qui part des besoins exprimés par les individus pour induire l’ensemble des productions en amont de la chaîne. Il s’agit donc bien d’une rupture fondamentale avec le système capitaliste dans lequel ce sont les opportunités d’accumulation de capital qui déterminent la production face à des individus atomisés qui ne peuvent que répondre en achetant ou n’achetant pas les produits. Dans ce système, ce sont les consommateurs, en tant qu’usagers actifs, qui décident ce dont ils ont besoin, ce qui permet d’orienter la production dans le sens qu’ils souhaitent*[123]**.*